Autor: Boxu Li

Autor: Boxu Li

Einführung

In den letzten Jahren hat sich künstliche Intelligenz von Nischenexperimenten zum Kern vieler Geschäftsstrategien entwickelt. Bis 2024 berichteten 78 % der Unternehmen weltweit, KI in irgendeiner Form zu nutzen – ein Sprung von 55 % im Jahr zuvor. Doch trotz dieser Begeisterung setzt sich eine bittere Realität durch: Wenige Unternehmen erzielen tatsächlich signifikanten Nutzen aus ihren KI-Investitionen. Viele Führungskräfte sind der Meinung, dass KI noch nicht den erhofften ROI geliefert hat, und zahlreiche Pilotprojekte werden nie skaliert. Die Boston Consulting Group fand heraus, dass nur 26 % der Unternehmen die notwendigen Fähigkeiten entwickelt haben, um über Proof-of-Concepts hinauszugehen und greifbaren Nutzen mit KI zu erzielen. Tatsächlich sind nur 4 % echte „KI-Führer“, die konsequent bedeutende Erträge sehen, während 74 % noch keinen nennenswerten Nutzen sehen. Ebenso zeigte eine S&P Global-Umfrage, dass der Anteil der Unternehmen, die den Großteil ihrer KI-Initiativen aufgeben, im vergangenen Jahr von 17 % auf 42 % gestiegen ist, wobei fast 46 % der KI-Projekte zwischen Pilotphase und vollständiger Umsetzung aufgegeben werden. Diese Zahlen zeichnen ein klares Bild: KI zu übernehmen ist einfach – aber KI erfolgreich zu übernehmen ist schwierig.

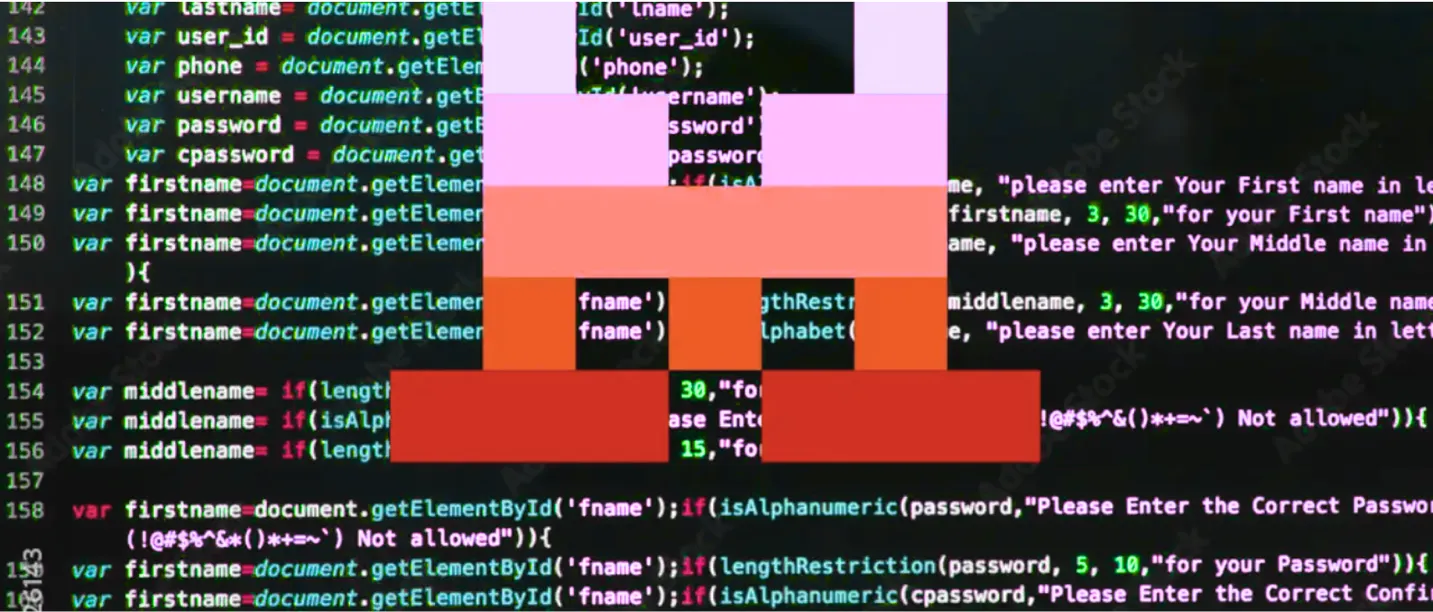

Warum ist es so herausfordernd, die Kluft von Ambition zu Wirkung zu überbrücken? Die Gründe sind sowohl technischer als auch organisatorischer Natur. Auf der technischen Seite kämpfen viele Unternehmen damit, KI in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe zu integrieren, Datenprobleme zu bewältigen und KI-Tools in großem Maßstab zu verwalten. Ein Beispiel: Die Datenqualität ist ein großes Hindernis – in einem Branchenbericht mussten 83 % der Organisationen mindestens eine Datenquelle von Automatisierungsprojekten ausschließen, weil die Datenqualität unzureichend war. Wenn Ihre Daten isoliert, inkonsistent oder unzuverlässig sind, wird selbst das beste KI-Modell unterdurchschnittlich abschneiden. Darüber hinaus erfordert die Bereitstellung von KI in großem Maßstab eine robuste Infrastruktur (wie MLOps-Pipelines, Rechenressourcen und Tools zur Überwachung der Modellleistung), die vielen Unternehmen fehlt. Im Jahr 2024 nutzten nur etwa 27 % der Unternehmen MLOps-Tools, um KI zu verwalten und bereitzustellen, obwohl weitere 42 % planten, innerhalb eines Jahres damit zu beginnen – was darauf hindeutet, dass die Mehrheit noch am Anfang steht, das Gerüst für umfangreiche KI zu entwickeln.

Die organisatorischen Herausforderungen sind ebenso gewaltig. Oft gibt es eine Lücke bei Talent und Wissen – Unternehmen haben möglicherweise ein oder zwei Data-Science-Teams, die Modelle entwickeln, aber das breitere Personal (und sogar das obere Management) versteht die Fähigkeiten oder Grenzen von KI nicht vollständig. Dies kann zu unrealistischen Erwartungen oder einer Zurückhaltung führen, auf KI-Ergebnisse zu vertrauen. Eine kürzliche Umfrage von Anthropic stellte fest, dass während etwa 40 % der US-Mitarbeiter jetzt KI bei der Arbeit nutzen (im Vergleich zu 20 % im Jahr 2023), viele Mitarbeiter sich immer noch unsicher fühlen, wie sie diese Werkzeuge am besten nutzen können, und Schulungsprogramme hinterherhinken. Darüber hinaus erfordert das Hochskalieren von KI Change Management – Prozesse zu transformieren und Menschen weiterzubilden – was auf internen Widerstand stoßen kann. Ohne starke Führung und eine klare Vision bleiben Pilotprojekte oft isolierte Experimente, die nie die breitere Organisation durchdringen.

Globale und regionale Trends: Trotz Herausforderungen beschleunigt sich die Einführung von KI in Unternehmen weiterhin, insbesondere in bestimmten Regionen. Die Vereinigten Staaten führen bei privaten KI-Investitionen und haben eine hohe Adoptionsrate, aber interessanterweise nicht das höchste Nutzungwachstum. Asien-Pazifik hat sich zu einem Zentrum der KI-Aktivität entwickelt – ein Bericht nennt es „die Region, die man im Auge behalten sollte“, da Führungskräfte in APAC generative KI schneller als fast jeder andere annehmen. Asien liegt jetzt nur noch hinter Nordamerika bei der Einführung von GenAI-Tools. Wenn 2023 das Jahr der Pilotprojekte war, wird 2025 das Jahr sein, in dem Asien KI-Implementierungen über Branchen hinweg ausweitet. Dies wird durch starke Unterstützung von oben begünstigt: Zum Beispiel verabschiedete Japan 2025 ein KI-Förderungsgesetz mit dem Ziel, Japan zum „weltweit KI-freundlichsten Land“ zu machen durch innovationsfreundliche Richtlinien und Investitionen. Japan erkannte, dass es bei der KI-Adoption hinterherhinkte, und mobilisiert nun Regierung und Industrie, um aufzuholen. Ebenso startete Südkorea eine nationale KI-Strategie mit einem umfassenden Rahmenwerk und Milliarden an Fördermitteln, um eine der Top-3-KI-Mächte weltweit zu werden, einschließlich des Ziels, dass bis 2030 30 % der Unternehmen KI nutzen. Diese politischen Anreize bedeuten, dass Unternehmen in Nordostasien unter Druck stehen – und Unterstützung erhalten –, KI früher als später zu integrieren.

In der Zwischenzeit können China und Indien große Mengen an KI-Nutzern vorweisen (z.B. Millionen von Softwareingenieuren und ein Boom von KI-Startups), aber ihre Unternehmenslandschaften unterscheiden sich. Chinesische Technologiegiganten sind weltweit führend im Bereich KI, doch viele traditionelle chinesische Unternehmen befinden sich noch in den Anfängen der KI-Adoption. Indiens IT-Dienstleistungsunternehmen integrieren KI schnell in Produkte für globale Kunden und den heimischen Markt. Im Gegensatz dazu hat Europa einen vorsichtigeren, stark regulierten Ansatz gewählt (mit dem kommenden EU AI Act), was möglicherweise die Unternehmensadoption verlangsamen könnte. Dennoch zeigen Umfragen selbst in Europa eine zunehmende Dringlichkeit bei Führungskräften, nicht zurückzufallen. Insgesamt ist der weltweite Trend klar: Unternehmen fühlen sich stark gedrängt, „etwas“ mit KI zu machen, aber die Umwandlung in nachhaltigen Geschäftswert erweist sich als universelle Herausforderung.

Hauptbarrieren für die Skalierung von KI

- Fehlende Strategie und fehlendes Executive Sponsorship: Viele Organisationen haben sich ohne klare, auf Geschäftsergebnisse abgestimmte Strategie in die KI gestürzt. Häufig sieht man fragmentierte Pilotprojekte, die von einzelnen Teams oder Innovationslabors initiiert werden, ohne eine Koordination auf Führungsebene. Dies führt zu Doppelarbeit, verschwendetem Aufwand und Projekten, die nicht die Kernbedürfnisse des Geschäfts adressieren. Die Forschung von BCG betont, dass KI-Führungskräfte immer eine starke Unterstützung auf CEO-Ebene haben und KI-Initiativen an strategische Ziele anpassen. Wenn KI eine Priorität des CEOs ist (und nicht nur ein F&E-Experiment), erhalten Projekte die notwendigen Ressourcen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit verbessert sich und der Fokus liegt darauf, Probleme mit hohem Wert zu lösen, anstatt KI um ihrer selbst willen zu betreiben.

- Talent- und Kompetenzlücke: Erfolgreiche KI-Implementierung erfordert eine Mischung aus Datenwissenschaftlern, Ingenieuren, Fachexperten und Veränderungsleitern. Viele Unternehmen haben einfach nicht genügend dieser Profile. Die Einstellung von KI-Talenten ist wettbewerbsintensiv und kostspielig, und die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter ist langsam. Darüber hinaus benötigen nicht nur technische Experten, sondern auch mittlere Führungskräfte und Mitarbeiter an der Front Schulungen, um mit KI-Tools zu arbeiten (z. B. wie man KI-Empfehlungen interpretiert, wie man Fragen an generative KI-Systeme stellt usw.). Wenn Mitarbeiter KI nicht verstehen, könnten sie ihr misstrauen oder sie nicht voll nutzen, was potenzielle Vorteile zunichte macht. Führende Unternehmen investieren stark in Weiterbildungsprogramme und Cross-Training und gründen oft interne „KI-Akademien“, um das allgemeine KI-Wissen ihrer Belegschaft zu erhöhen. Dies stellt sicher, dass, wenn neue KI-Lösungen eingeführt werden, das Personal bereit ist, sie in die tägliche Arbeit zu integrieren, anstatt sie abzulehnen.

- Daten-, Technologie- und Infrastrukturaspekte: Wie erwähnt, sind Datenqualität und -verfügbarkeit grundlegend. Unternehmen, die ihre Dateninfrastruktur nicht modernisiert haben, haben Schwierigkeiten, überhaupt KI-Pilotprojekte durchzuführen, da Algorithmen große Mengen an zugänglichen, sauberen Daten benötigen. Isolierte Datensysteme, veraltete IT-Architekturen und fehlende Cloud-Computing-Fähigkeiten behindern die Skalierung von KI. Darüber hinaus erfordert die Implementierung von KI im Unternehmensmaßstab Überwachungssysteme, um die Modellleistung zu verfolgen (sind unsere Vorhersagen noch genau?), Prozesse zur Aktualisierung der Modelle mit neuen Daten und Mechanismen zur Steuerung der Modellanwendung (zum Beispiel sicherzustellen, dass eine KI, die Kreditentscheidungen trifft, fair und konform ist). Diese fallen unter den Bereich MLOps und KI-Governance – Bereiche, in denen viele Unternehmen noch unreif sind. Es ist bezeichnend, dass in einer Umfrage „Schwierigkeiten beim Nachweis des ROI“ ein Hauptgrund dafür war, dass Unternehmen noch nicht in MLOps investiert haben; dies zeigt ein Dilemma, bei dem das Fehlen der richtigen Infrastruktur den ROI schwieriger macht, aber der Mangel an klarem ROI es erschwert, Budget für Infrastruktur zu sichern. Um diesen Gordischen Knoten zu durchschlagen, ist oft visionäre Führung erforderlich, um in Plattformen und Tools zu investieren, noch bevor sich der Nutzen vollständig zeigt.

- Risiken, Sicherheits- und ethische Bedenken: Die Einführung von KI im Unternehmen kann durch berechtigte Bedenken hinsichtlich Risiken verlangsamt werden – sei es Cybersicherheit, regulatorische Konformität oder ethische Fallstricke. Unternehmen in regulierten Branchen (Finanzen, Gesundheitswesen usw.) müssen sicherstellen, dass KI-Entscheidungen gesetzeskonform sind und überprüft werden können. Es gibt auch ein Reputationsrisiko: Eine fehlerhafte KI, die unabsichtlich diskriminiert oder einen hochkarätigen Fehler macht, könnte ein PR-Desaster sein. Ohne angemessene Aufsicht können KI-Projekte durch Compliance-Abteilungen oder rechtliche Bedenken behindert werden. Was erfolgreiche Anwender unterscheidet, ist, dass sie diese Bedenken proaktiv durch robuste Governance-Rahmen adressieren. Beispielsweise implementieren sie „Human-in-the-Loop“-Kontrollpunkte für sensible Entscheidungen, führen Bias-Audits von Algorithmen durch und stellen die Transparenz von KI-Empfehlungen sicher. Viele gründen interne KI-Ethikkomitees. Auch Tools und Rahmenwerke für verantwortungsvolle KI entstehen. Zum Beispiel hat das Team hinter Macaron AI die Bedeutung von Privacy-by-Design und Konformität bei KI-Assistenten hervorgehoben und Maßnahmen zur Richtlinienbindung und Transparenz implementiert, um das Vertrauen der Nutzer zu stärken. Unternehmen müssen in ähnlicher Weise Vertrauen bei Nutzern (und Regulierungsbehörden) aufbauen, indem sie zeigen, dass sie KI verantwortungsvoll einsetzen können. Wenn Stakeholder der KI vertrauen, unterstützen sie eher deren Skalierung.

Was erfolgreiche Anwender anders machen: Trotz der ernüchternden Statistiken gibt es Unternehmen, die Durchbrüche erzielen und erhebliche AI-getriebene Erfolge verzeichnen. Was machen sie richtig? Forschung und Fallstudien verweisen auf mehrere bewährte Praktiken:

KI mit klarem Geschäftswert verknüpfen: Erfolgreiche Unternehmen beginnen nicht aus reiner Experimentierfreude mit KI, sondern mit konkreten Geschäftsproblemen oder Chancen. Sie fragen sich: „Wie kann KI uns helfen, den Umsatz zu steigern, Kosten zu senken oder die Kundenerfahrungen zu verbessern?“ und verfolgen Projekte mit messbaren KPIs. Statt zu sagen „Lassen Sie uns KI im Personalwesen nutzen, weil es im Trend liegt“, könnten sie sich vornehmen, „die durchschnittliche Bearbeitungszeit im Callcenter durch einen KI-Assistenten um 20 % zu reduzieren“ oder „die Ausfallzeiten in der Fertigung durch vorausschauende Wartung zu senken“. Klare Messgrößen (gesparte Zeit, Konversionssteigerung, Fehlerreduzierung etc.) zu haben und diese rigoros zu verfolgen, hält KI-Einsätze fokussiert und rechenschaftspflichtig. Es hilft auch, Akzeptanz zu gewinnen – wenn Mitarbeiter an vorderster Front sehen, dass ein KI-Tool ihre Arbeit erleichtert oder Kunden zufriedener macht, werden sie zu Befürwortern statt zu Skeptikern.

Klein anfangen, dann schnell skalieren: Erfolgreiche Organisationen testen KI oft in kleinerem Maßstab, aber mit einem Plan für die Skalierung von Anfang an. Sie behandeln Pilotprojekte als Lernphasen, um die Lösung zu verfeinern und den Wert zu beweisen, und gehen dann schnell zur breiten Implementierung über, wenn die Ergebnisse positiv sind. Entscheidend ist, dass sie Budget und Planung für die Skalierungsphase einbeziehen (nicht nur für den POC). Dies kann den Aufbau flexibler Architekturen umfassen, die erweitert werden können, sowie die frühzeitige Einrichtung funktionsübergreifender Teams (IT, Daten, Geschäftseinheit arbeiten zusammen), um Integrationshürden frühzeitig anzugehen. Ein Bankbeispiel: Sie testeten ein KI-Betrugserkennungssystem in einer Region, sahen, dass die Falsch-Positiv-Rate signifikant sank, und führten es innerhalb eines Jahres in über 20 Ländern ein – weil sie während des Pilotprojekts Handbücher und interne Unterstützer vorbereitet hatten, um die breitere Einführung voranzutreiben.

In Infrastruktur und Tools investieren: Führende Unternehmen im Bereich KI sparen nicht an der „Infrastruktur“. Sie investieren in Data Lakes oder moderne Data Warehouses, um Daten zu aggregieren und zu bereinigen. Sie nutzen Cloud-Plattformen oder Hochleistungsrechner für das Training und die Bereitstellung von Modellen und integrieren MLOps-Tools für Versionskontrolle, Tests und kontinuierliche Bereitstellung von KI-Modellen. Dies erfordert oft eine Partnerschaft mit Technologieanbietern oder Cloud-Anbietern, die auf diese Dienstleistungen spezialisiert sind. Der Vorteil ist Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit: Mit einem soliden Rückgrat wird das Hinzufügen eines neuen KI-Anwendungsfalls zunehmend einfacher und schneller. Im Gegensatz dazu stellen Organisationen, die KI auf einer adhoc Infrastruktur betreiben, oft fest, dass ihre Pilotprojekte unter der Last der Komplexität der realen Welt zusammenbrechen, wenn mehr Nutzer oder Daten hinzukommen.

Fördern Sie Talente und funktionsübergreifende Teams: Wir haben das Thema Upskilling angesprochen – darüber hinaus brechen erfolgreiche KI-Organisationen die Silos zwischen Datenwissenschaftlern und Fachexperten auf. Sie schaffen interdisziplinäre Teams, in denen beispielsweise ein Marketingexperte und ein Machine-Learning-Ingenieur gemeinsam an einem Personalisierungsalgorithmus arbeiten und voneinander lernen. Dies stellt sicher, dass die KI-Lösung wirklich zum Geschäftskontext passt und praktisch umgesetzt werden kann. Außerdem fördert es den Wissenstransfer, sodass der Fachexperte technikaffiner wird und der Technikexperte ein besseres Verständnis für die jeweilige Domäne entwickelt. Zudem verfügen führende KI-Unternehmen oft über ein zentrales KI- oder Data-Science-Kompetenzzentrum, das Best Practices entwickelt, interne Beratung anbietet und möglicherweise gemeinsame Plattformen oder Werkzeuge entwickelt, die in verschiedenen Abteilungen wiederverwendet werden können. Dies verhindert, dass jedes Team das Rad neu erfindet, und beschleunigt die allgemeine Einführung.

Führungskompetenz und Change Management: Schließlich wird nichts von alledem ohne starke Führung geschehen. Erfolgreiche KI-Anwender haben Führungskräfte, die eine überzeugende Vision für die Rolle der KI im Unternehmen formulieren und aktiv das Veränderungsmanagement übernehmen. Dies bedeutet, den Mitarbeitern klar zu kommunizieren, wie KI ihre Arbeit unterstützen wird (und nicht nur Arbeitsplätze abbaut), realistische Erwartungen an den Vorstand und die Investoren zu setzen und eine Kultur der datenbasierten Entscheidungsfindung zu fördern. Sie feiern Erfolge von KI-Projekten, um Schwung aufzubauen, und sind ehrlich über Misserfolge als Lernchancen. Wenn das Führungsteam sichtbar engagiert ist – zum Beispiel der CEO KI-Initiativen bei Townhall-Meetings anspricht oder ein Chief AI Officer ernannt wird – signalisiert das dem gesamten Unternehmen, dass KI eine strategische Priorität und kein flüchtiges Experiment ist.

Ausblick

Während wir ins Jahr 2025 eintreten, befindet sich die Einführung von KI in Unternehmen an einem Wendepunkt. Der Hype weicht einer nüchternen Reflexion darüber, was notwendig ist, um Wert zu schaffen. Die gute Nachricht ist, dass die Erfolgsfaktoren zunehmend verstanden werden und Ressourcen im Überfluss vorhanden sind. Es gibt mehr vortrainierte Modelle und APIs, die Unternehmen nutzen können, ohne große KI-Forschungsteams zu benötigen (von Computer-Vision-Diensten bis hin zu großen Sprachmodell-APIs). Es gibt auch mehr Integrationsplattformen und sogar No-Code-KI-Tools (wie im vorherigen Blog besprochen), die helfen können, die Implementierung mit weniger technischem Aufwand zu beschleunigen. Kurz gesagt, die Einstiegshürden werden immer niedriger.

Dennoch wird es weiterhin eine Herausforderung bleiben, KI wirklich in das Gefüge eines Unternehmens zu integrieren – auf eine Art und Weise, die konstant Gewinn oder Missionsergebnisse fördert. Die Kluft zwischen KI-Vorreitern und Nachzüglern könnte sich in den nächsten Jahren vergrößern. Auf der einen Seite werden wir Unternehmen sehen, die 2023-2024 als ihre Lernphase betrachteten und nun KI wie nie zuvor skalieren, um sich Wettbewerbsvorteile in Effizienz, Kundenverständnis und Innovation zu sichern. Auf der anderen Seite könnten Unternehmen, die sich ohne Strategie oder Engagement mit KI beschäftigten, stagnieren oder ins Hintertreffen geraten, da ihre agileren Konkurrenten KI nutzen, um sie zu überholen.

Die Tatsache, dass die Einführung von KI in Unternehmen mit Produktivitätssteigerungen korreliert, steht außer Frage – Studien zeigen, dass KI-bereite Unternehmen die Nase vorn haben. Die Frage ist jetzt, welche Unternehmen die schwierige organisatorische Arbeit leisten können, um das Potenzial der KI in die Realität umzusetzen. Unternehmen in den USA und Asien, die ihre technologischen Stärken mit klarer Vision und robuster Umsetzung kombinieren, werden in dieser neuen Ära wahrscheinlich das Tempo vorgeben. Sie profitieren von starken Innovationsökosystemen und (im Fall Asiens) oft von einem dringenden Top-down-Ansatz zur Modernisierung. Aber jede Organisation, in jeder Region, kann mit dem richtigen Ansatz erfolgreich sein.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Zeit der KI-Experimente einer Phase der KI-Umsetzung weicht. Unternehmen müssen über das Streben nach dem nächsten glänzenden Algorithmus hinausgehen und sich darauf konzentrieren, die Grundlagen – Daten, Menschen, Prozesse – zu schaffen, die es der KI ermöglichen, im großen Maßstab zu gedeihen. Der Weg ist nicht einfach, wie die bisherigen Herausforderungen vieler zeigen. Doch der Gewinn ist nach wie vor zu erreichen: optimierte Abläufe, differenzierte Kundenerlebnisse und neue Produktmöglichkeiten, die durch KI ermöglicht werden. Mit durchdachter Strategie, starker Führung und der Bereitschaft, aus frühen Fehlern zu lernen, können Unternehmen tatsächlich die Kluft zwischen Hype und nachhaltiger Wirkung überbrücken. Das Jahr 2025 wird entscheidend sein, um diejenigen zu unterscheiden, die nur über KI reden, von denen, die ihr Geschäft damit wirklich transformieren. Indem sie die Herausforderungen direkt angehen und dem Erfolgsrezept der KI-Vorreiter folgen, kann jedes Unternehmen seine Reise von ambitionierten Pilotprojekten zu skaliertem, KI-getriebenem Erfolg beschleunigen.