In der neuen Ära der persönlichen KI ist der Schutz der Privatsphäre der Nutzer nicht nur ein rechtliches Muss, sondern ein wesentliches Element der Technik. Jüngste Fehler großer KI-Anbieter haben die technischen Gefahren aufgezeigt, wenn man den Datenschutz nicht von Anfang an berücksichtigt. Zum Beispiel stoppte der italienische Regulierer den Dienst eines bekannten Chatbots, nachdem ein Datenleck zu einer Offenlegung von Nutzerkonversationen geführt hatte, bis bessere Datenschutzkontrollen eingeführt wurden. Zur gleichen Zeit verbot Samsung die interne Nutzung von KI-Tools gänzlich, als sensibler Quellcode, der in die Cloud des Chatbots hochgeladen wurde, nicht wiederhergestellt oder gelöscht werden konnte und sogar das Risiko bestand, anderen Nutzern zugänglich zu werden. Diese Vorfälle sendeten eine klare Botschaft an KI-Entwickler: Datenschutz ist kein optionales Element der Technik. Um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und zu erhalten, müssen persönliche KI-Systeme von Grund auf mit robusten Datenschutzmaßnahmen entwickelt werden. Dieser Artikel untersucht, wie zukunftsorientierte Teams das Design persönlicher KI weiterentwickeln, indem sie den Datenschutz durch technische Architektur, Datenverwaltung und benutzerzentrierte Kontrollen zu einem zentralen Merkmal machen. Wir werden in das Konzept einer datenschutzorientierten KI eintauchen, von Verschlüsselung und Verarbeitung auf dem Gerät bis hin zu Einwilligungsmechanismen und kontinuierlichen Prüfungen. Das Ziel ist zu zeigen, dass der Datenschutz in der Technik kein Hindernis für Innovation ist, sondern der Schlüssel, um das Potenzial von KI zu erschließen und gleichzeitig die Nutzer sicher und in Kontrolle zu halten.

Datenschutz durch Technik: Vom Schlagwort zum Konzept

Das Design für den Datenschutz hat sich von einem abstrakten Prinzip zu einem konkreten Leitfaden für die Softwarearchitektur entwickelt. Die Idee des „Privacy by Design“ wurde vor über einem Jahrzehnt in regulatorischen Rahmenwerken (z. B. Artikel 25 der DSGVO) formalisiert, aber es sind die persönlichen KI-Assistenten im Jahr 2025, die dieses Konzept wirklich auf die Probe stellen. In praktischen Begriffen bedeutet Privacy by Design, dass jede Entscheidung über Daten in einem KI-System—was gesammelt wird, wie es verarbeitet wird, wo es gespeichert wird—mit dem Datenschutz als Hauptkriterium getroffen wird, nicht als nachträglicher Gedanke. Ingenieure beginnen die Entwicklung nun mit einer einfachen Frage: „Wie wenig personenbezogene Daten benötigen wir tatsächlich, um eine großartige Erfahrung zu bieten?“ Dies markiert eine deutliche Entwicklung vom „Big Data“-Denken der frühen 2010er Jahre, bei dem Apps wahllos Informationen horteten. Heute setzen führende Teams für persönliche KI auf Datenminimierung: Sammeln Sie nur Daten, die angemessen, relevant und notwendig für den Zweck des Nutzers sind, und nichts darüber hinaus. Es ist ebenso eine Disziplin wie eine Designphilosophie, die oft durch Gesetze verstärkt wird (zum Beispiel schreiben sowohl die DSGVO als auch neuere US-amerikanische Datenschutzgesetze die Datenminimierung als Anforderung vor).

Wie wird dieser Plan in einem persönlichen KI-Assistenten umgesetzt? Es beginnt beim Onboarding: Anstatt standardmäßig Ihre Kontakte, E-Mails und Kalender zu durchsuchen, könnte ein datenschutzorientierter KI-Assistent nur einige wesentliche Präferenzen oder ein kurzes Quiz abfragen, um das Erlebnis zu personalisieren. Jegliche weitere Datenintegration erfolgt auf freiwilliger Basis und ist zweckgebunden. Wenn der Assistent beispielsweise eine Mini-App für die Essensplanung anbietet, wird er nur dann Zugriff auf Ihre Diätpräferenzen anfordern, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, und nur um Ihre Anfrage zu erfüllen. Es gibt kein Ausspionieren nach zusätzlichen Details „nur für den Fall“, dass sie nützlich sein könnten. Jede Information hat einen klar definierten Zweck. Dieser disziplinierte Ansatz stimmt mit dem Grundsatz überein, dass personenbezogene Daten „auf das für die Zwecke notwendige Maß beschränkt sein sollen“. Praktisch bedeutet das weniger Datenbanken mit sensiblen Daten, was wiederum die Angriffsfläche für Datenschutzverletzungen erheblich reduziert.

Moderne Datenschutztechnik integriert Vertraulichkeit von Anfang an. Ein Schlüsselelement des Entwurfs ist die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die sowohl Daten während der Übertragung als auch im Ruhezustand umfasst. Alle Kommunikationen zwischen dem Nutzer und der KI werden über sichere Kanäle (HTTPS/TLS) gesendet, und alle persönlichen Informationen, die auf Servern gespeichert sind, werden mit starker Verschlüsselung gesichert (oft AES-256, ein Standard, dem Regierungen und Banken vertrauen, um streng geheime Daten zu schützen). Entscheidend ist, dass Systemarchitekten sicherstellen, dass nur das KI-System selbst Benutzerdaten entschlüsseln kann – nicht Mitarbeiter, nicht Drittanbieter. Dies wird durch sorgfältiges Schlüsselmanagement erreicht: Verschlüsselungsschlüssel werden in sicheren Tresoren (Hardware-Sicherheitsmodule oder isolierte Schlüsselverwaltungsdienste) aufbewahrt und sind nur den Kernprozessen der KI zugänglich, wenn es absolut notwendig ist. Sobald ein KI-Feature implementiert wird, ist die Anforderung, dass 「selbst wenn unsere Datenbank gestohlen würde, wären die Daten für einen Angreifer unleserlich」 nicht verhandelbar. Diese mehrschichtige Verschlüsselungsstrategie spiegelt einen Wandel im Denken wider: Gehe davon aus, dass Sicherheitsverletzungen passieren werden oder Insider sich fehlverhalten könnten, und gestalte das System so, dass rohe persönliche Daten unentzifferbar und unzugänglich bleiben.

Eine weitere bahnbrechende Innovation ist die Pseudonymisierung als Standardpraxis im Datenbankdesign. Anstatt Kundendaten mit echten Namen oder E-Mails (die offensichtliche Identifikatoren sind) zu indexieren, werden den Nutzern intern zufällige, eindeutige IDs zugewiesen. Beispielsweise könnte ein datenschutzorientiertes System anstelle eines Speichervermerks mit der Bezeichnung „Jane Does Wohnadresse“ es als „Benutzer 12345 – Speicher #789xyz: [verschlüsselte Adresse]“ speichern. Die Zuordnung zwischen Janes Identität und diesem Eintrag wird separat und stark eingeschränkt aufbewahrt. Auf diese Weise würde ein Ingenieur oder sogar ein Eindringling, der die Rohdatenbank durchsucht, abstrakte Bezeichner anstelle eines sofort identifizierbaren Profils sehen. Pseudonymisierung ist allein nicht narrensicher (die Daten sind immer noch vorhanden, nur maskiert), aber in Kombination mit Verschlüsselung und Zugangskontrollen fügt sie eine weitere Schicht hinzu, die ein Angreifer durchdringen müsste. Sie hilft auch, den Datenzugriff innerhalb der Organisation zu segmentieren – z.B. könnten Analysesysteme „Speicher #789xyz“ abfragen, um Nutzungsstatistiken zu zählen, ohne jemals zu wissen, dass es mit Jane Doe verbunden ist.

Entscheidend ist, dass der Datenschutz durch Design auch auf die Standardverhaltensweisen des KI-Systems ausgeweitet wird. Eine datenschutzorientierte persönliche KI wird standardmäßig auf Nicht-Teilen und Vertraulichkeit eingestellt sein. Sie wird Ihre Daten nicht zur Schulung ihrer Modelle oder zur Verbesserung ihrer Algorithmen verwenden, es sei denn, Sie stimmen ausdrücklich zu (im Gegensatz zu den frühen Generationen von KI-Diensten, die stillschweigend Benutzerchats für das Modelltraining protokollierten). Dies respektiert das Prinzip der Zweckbindung: Ihre Daten gehören Ihnen und werden genutzt, um Ihnen zu dienen, nicht als Treibstoff für fremde Ziele. Bemerkenswerterweise haben einige Unternehmen öffentliche Verpflichtungen abgegeben, niemals persönliche Informationen für gezielte Werbung zu verkaufen oder zu teilen, und damit eine klare Grenze gezogen, dass Ihre Gespräche nicht zu Marketingeinblicken anderer werden. Analysen, falls erforderlich, werden mit Sorgfalt durchgeführt: Anstatt den Inhalt Ihrer privaten Chats zu überprüfen, um zu sehen, wie Sie die App nutzen, verlassen sich datenschutzorientierte Teams auf Ereignismetadaten. Beispielsweise könnten sie protokollieren, dass „Funktion X heute 5 Mal genutzt wurde“, ohne den tatsächlichen Inhalt aufzuzeichnen. In der Praxis wird selbst dann, wenn ein Drittanbieter-Analysedienst verwendet wird, dieser so konfiguriert, dass er nur anonymisierte Ereigniszahlen oder Leistungskennzahlen erhält, niemals den Inhalt Ihrer Interaktionen. Das Ergebnis ist ein System, das verbessert und debuggt werden kann, ohne persönliche Details durchforsten zu müssen—ein wesentlicher Unterschied zur alten „alles sammeln“-Mentalität.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Privacy by Design zu einem rigorosen Engineering-Handbuch geworden ist. Es bedeutet, Datenminimierung, maximalen Datenschutz und die Gewährleistung, dass jede Systemkomponente Privatsphäre als Kerneigenschaft betrachtet. Durch die Befolgung dieses Leitfadens erfüllen Anbieter von personalisierten KI nicht nur die Vorschriften und vermeiden PR-Katastrophen; sie entwerfen auch ein Produkt, dem die Nutzer wirklich vertrauen können. Der Vorteil ist spürbar: Wenn die Menschen sehen, dass ein Assistent nur das verlangt, was er wirklich braucht, und beweist, dass er diese Daten wie einen Schatz hütet, sind sie viel eher bereit, ihn in ihr Leben zu integrieren. Als nächstes betrachten wir die spezifischen architektonischen Entscheidungen, die diese Prinzipien in die Realität umsetzen.

Die Anatomie einer sicheren Speicherarchitektur

Im Zentrum jeder personalisierten KI steht ihr Gedächtnis – die Ansammlung von nutzerbereitgestellten Informationen und Kontexten, die der KI ermöglichen, Antworten zu personalisieren. Doch einer KI ein „tiefes Gedächtnis“ deines Lebens zu geben, erhöht die Anforderungen an die Privatsphäre: Dieser Speicher enthält nun das, was manche als „Lebensdaten“ bezeichnen, die intimen Details, die dich definieren. Wie können wir diese Komponente so gestalten, dass sie für die KI reichhaltig informativ ist, aber gleichzeitig streng vor Missbrauch geschützt? Die Antwort liegt in einer sorgfältigen Speicherarchitektur, die persönliche Daten wie einen Hochsicherheitstresor behandelt.

Verschlüsselung bis ins letzte Detail. Wir haben die Verschlüsselung während der Übertragung und im Ruhezustand angesprochen, aber für Speichersysteme gehen viele Teams noch einen Schritt weiter. Sensible Datenfelder innerhalb der Datenbank können individuell verschlüsselt oder gehasht werden, sodass selbst bei Teilzugriff der privateste Inhalt geschützt bleibt. Stellen Sie sich vor, die KI speichert eine Erinnerung wie „Johns medizinische Allergie ist Penicillin.“ In einem robusten Design könnte der Teil „Penicillin“ mit einem Schlüssel verschlüsselt werden, der einzigartig für Johns Daten ist, sodass Mustererkennung über Benutzer hinweg oder das Auslesen dieses Wertes ohne Autorisierung nicht möglich ist. Dieser Ansatz – nicht nur ganze Dateien oder Festplatten, sondern spezifische Datenstücke zu verschlüsseln – ist vergleichbar mit verschachtelten Tresoren in einem Safe. Selbst wenn ein Tresor geknackt wird, bleiben die sensibelsten Juwelen in einem kleineren Tresor im Inneren geschützt.

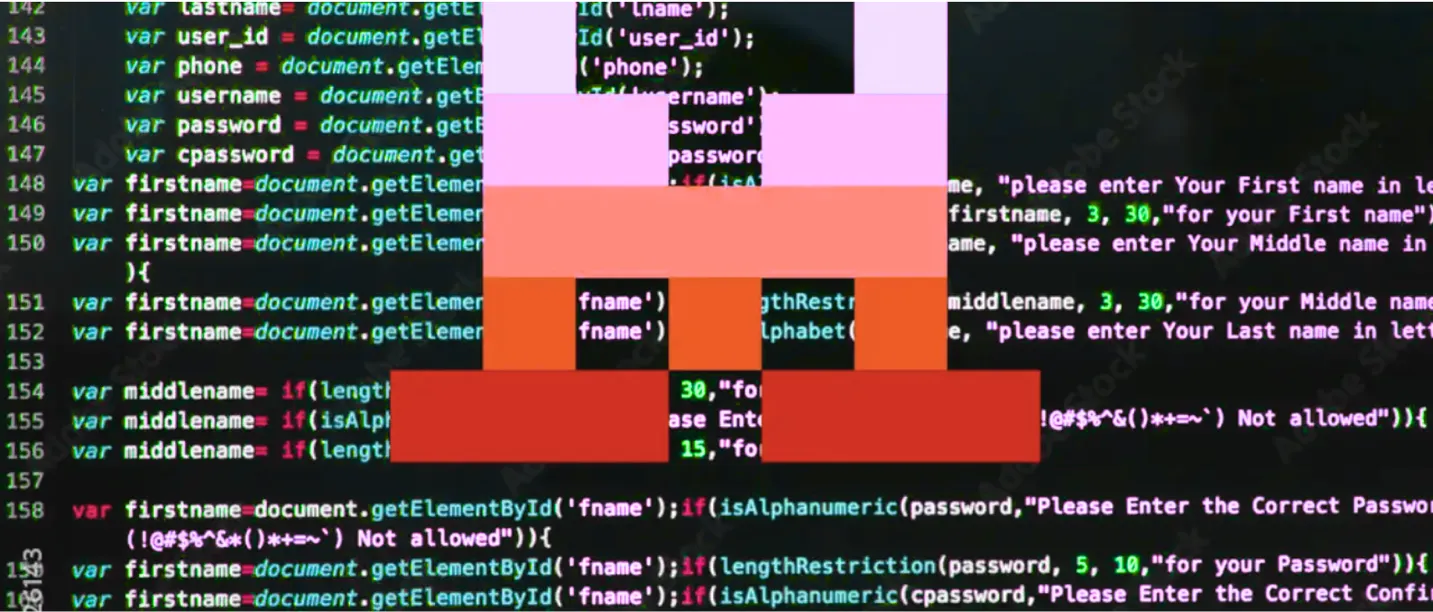

Isolation und minimaler Zugriff. Eine sichere Speicherarchitektur stützt sich stark darauf, persönliche Daten von allem anderen zu isolieren. Das bedeutet, dass die Datenbanken oder Speicher, die Benutzerdaten enthalten, sowohl logisch als auch netzwerkseitig von anderen Systemkomponenten getrennt sind. Nur der zentrale AI-Dienst (derjenige, der Antworten für den Benutzer generiert) hat Zugriff, um diese Erinnerungen zu entschlüsseln und zu lesen, und selbst das nur im Bedarfsfall. Unterstützende Dienste wie Analysen, Protokollierung oder Empfehlungssysteme arbeiten entweder mit anonymisierten Proxys oder werden vollständig getrennt gehalten. Zum Beispiel könnten Fehlerprotokolle der KI aufzeichnen, dass „Die Anfrage von Benutzer 12345 um 10:05 UTC nicht in der Lage war, den Speicherartikel #789xyz abzurufen“ zur Fehlerbehebung, aber sie enthalten nicht, was dieser Speicherartikel tatsächlich ist. Ingenieure, die ein Problem beheben, sehen die „Adressen“ der Daten (IDs und Zeitstempel), aber nie den privaten Inhalt selbst. Durch die Durchsetzung dieses minimalen Zugriffs stellt das Design sicher, dass selbst Insider mit vollständiger Systemübersicht nicht beiläufig Benutzerdaten durchsuchen können. Der Zugriff auf Rohdaten ist auf so wenige Prozesse wie möglich beschränkt, und diese Prozesse werden streng überwacht und geprüft.

In der Praxis wird eine solche Isolation oft durch Mikroservice-Architekturen und strikte API-Grenzen erreicht. Der Erinnerungsabrufdienst des persönlichen AIs könnte beispielsweise auf einem separaten Server mit eigenen Zugangsdaten laufen und nur auf authentifizierte Anfragen des AI-Kerns mit den richtigen Tokens antworten. Selbst wenn ein anderer Teil des Systems (zum Beispiel ein neues Plugin oder eine externe Integration) kompromittiert wird, kann es nicht direkt auf den Speicher zugreifen, ohne mehrere Überprüfungsschichten zu durchlaufen. Diese Kompartimentierung ähnelt den „wasserdichten Schotten in einem Schiff“—ein Leck in einem Abteil überflutet nicht das ganze Schiff. Viele Hochsicherheitsorganisationen nutzen dieses Prinzip, und wir sehen es nun auch im Design von persönlichen AIs: Die sensiblen Daten jedes Nutzers sind in einem eigenen kleinen Silo untergebracht, und ein Leck in einem Bereich der App führt nicht automatisch zur Offenlegung aller Daten.

Pseudonymisierte Indizierung. Wie erwähnt, verwendet ein gut gestaltetes Speichersystem interne Kennungen anstelle persönlicher Informationen zur Kennzeichnung von Daten. Apples Implementierung für Siri ist ein großartiges Beispiel aus der Praxis für diese Technik. Apple hat offengelegt, dass Siri-Anfragen mit einem zufälligen Geräte-Identifier verknüpft sind und nicht mit persönlichen Kontoinformationen, wodurch Anfragen effektiv von der Identität des Nutzers entkoppelt werden. Sie bezeichnen dies als „einen Prozess, von dem wir glauben, dass er einzigartig unter den digitalen Assistenten ist“, was bedeutet, dass selbst die Apple-Server, die Siri-Daten verarbeiten, ein anonymes Token anstelle Ihrer Apple-ID oder Ihres Namens sehen. Ähnlich verhält es sich bei einem persönlichen KI wie Macaron (um unser eigenes Produkt als Beispiel zu verwenden), die Benutzer durch einen internen Code in ihren Datenbanken referenziert, und Erinnerungen werden durch Speicher-IDs gekennzeichnet. Die Zuordnung dieser Codes zu realen Benutzerkonten wird in einer sicheren Referenztabelle gespeichert, die nur das Kernsystem (unter strengen Bedingungen) verwenden kann. Der Vorteil ist klar: Sollte jemand irgendwie das Speicherverzeichnis ausspionieren, wäre es schwierig, einen Eintrag mit einer realen Person in der Welt zu korrelieren. Pseudonymisierung, kombiniert mit Verschlüsselung, bedeutet, dass das Wissen Ihrer KI über Sie für Außenstehende praktisch unentzifferbar ist.

Lebenszyklusmanagement (auch bekannt als „Vergesslichkeit durch Design“). Menschliche Erinnerungen verblassen mit der Zeit – und interessanterweise können die Erinnerungen einer datenschutzorientierten KI das ebenfalls. Anstatt alle Nutzerdaten für immer zu horten, ist das System so konzipiert, dass es Informationen, die nicht mehr benötigt werden, intelligent veraltet oder löscht. Dies reduziert nicht nur das Risiko (weniger gespeicherte Daten bedeuten weniger potenziell undichte Daten), sondern steht auch im Einklang mit Datenschutzgesetzen, die vorschreiben, persönliche Daten nicht länger als notwendig zu speichern. Konkret könnte dies die Implementierung von Aufbewahrungsrichtlinien bedeuten: Zum Beispiel müssen flüchtige Anfragen (wie die Bitte an die KI um ein Wetter-Update mit Ihrem Standort) nach Erfüllung der Anfrage überhaupt nicht gespeichert werden. Langlebigere Erinnerungen (wie „der Geburtstag meiner Schwester ist der 10. Juni“) könnten unbegrenzt bestehen bleiben, solange Sie den Dienst aktiv nutzen, aber wenn Sie diese Information löschen oder Ihr Konto schließen, wird das System diese schnell löschen. Führende Designs beinhalten benutzerorientierte Optionen zur Auslösung von Löschungen (die wir in Kürze besprechen werden), aber sie haben auch Backend-Cron-Jobs oder Routinen, die regelmäßig veraltete Daten aussondern. Vielleicht werden Daten, auf die seit zwei Jahren nicht mehr zugegriffen wurde, archiviert oder anonymisiert, oder Nutzungsprotokolle, die älter als ein paar Monate sind, werden automatisch gelöscht, es sei denn, sie werden aus Sicherheitsgründen benötigt. Indem Ingenieure von Anfang an die Datenlöschung einplanen (und nicht als Ad-hoc-Skript als Reaktion auf eine Krise), stellen sie sicher, dass das System Daten wirklich loslassen kann, wenn es sollte. Dies ist eine bedeutende Weiterentwicklung gegenüber älteren Systemen, bei denen Sicherungskopien dazu führten, dass persönliche Daten im Verborgenen weiterlebten, selbst nachdem Nutzer dachten, sie seien verschwunden. Datenschutzgetriebenes Design zielt darauf ab, das Gedächtnis des Systems mit der Absicht des Nutzers in Einklang zu bringen: Wenn Sie sagen „vergiss das,“ unterstützt die Architektur tatsächlich das vollständige Löschen über alle Replikate und Protokolle hinweg.

Zusammengefasst basiert eine sichere Speicherarchitektur für persönliche KI auf drei Säulen: Schützen Sie die Daten (verschlüsseln, pseudonymisieren), isolieren Sie die Daten (Zugriff beschränken, aufteilen) und seien Sie bereit, die Daten zu löschen (Lebenszyklusrichtlinien). So kann eine KI ein tiefes, personalisiertes Gedächtnis haben, ohne zur tickenden Zeitbombe zu werden. Ihre KI könnte sich daran erinnern, dass Sie italienisches Essen lieben und gestern einen Arzttermin hatten, aber diese Fakten existieren in einer Form, die für niemanden außer Ihnen und Ihrer KI lesbar und nutzbar ist. Und sollten Sie sich entscheiden, dieses Gedächtnis zu kürzen, kann ein gut gestaltetes System es sauber löschen. Dies zu entwickeln ist nicht trivial – es erfordert durchdachtes Schema-Design, Schlüsselverwaltungs-Infrastruktur und rigorose Tests – aber es wird schnell zum Goldstandard für persönliche KI-Dienste, die den Benutzervertrauen schätzen.

Benutzerkontrolle und Transparenz als erstklassige Merkmale

Selbst die besten technischen Schutzmaßnahmen sind wenig wert, wenn sich die Benutzer ausgeschlossen oder machtlos fühlen. Deshalb ist ein wesentlicher Aspekt des datenschutzorientierten Designs, den Benutzer fest in die Kontrolle über seine Daten zu bringen. In herkömmlicher Software waren Datenschutzeinstellungen oft tief in Menüs versteckt, und das Exportieren oder Löschen Ihrer Daten war erschwert (wenn es überhaupt möglich war). Personal AI kehrt dieses Paradigma um: Da diese Systeme effektiv als Erweiterung Ihres Geistes dienen, sitzen Sie, der Benutzer, am Steuer. Vom UI-Design bis zu Backend-Prozessen werden Benutzerkontrolle und Transparenz als Kernfunktionen behandelt, nicht als nachträgliche Gedanken.

Einfacher Zugriff, einfacher Export. Eine datenschutzorientierte persönliche KI bietet intuitive Schnittstellen, damit Nutzer sehen und verwalten können, was sie über sie weiß. Dies könnte ein 「Erinnerungen」-Bereich in der App sein, in dem Sie durch wichtige Fakten oder Notizen scrollen können, die Sie der KI gegeben haben. Noch wichtiger ist die Exportfunktion – in der Regel ein Klick, um Ihre Daten in einem lesbaren Format herunterzuladen. Ob für persönliche Aufzeichnungen oder um zu einem anderen Dienst zu wechseln, Datenportabilität wird zunehmend als Nutzerrecht angesehen (verankert in Gesetzen wie der DSGVO) und ist daher eine Designanforderung. Die Implementierung bedeutet, dass Ingenieure Daten so strukturieren müssen, dass sie verpackt und auf Abruf dem Nutzer übergeben werden können, was wiederum Klarheit darüber erzwingt, was gespeichert wird und wo. Der bloße Akt, ein Exportwerkzeug zu erstellen, deckt oft verborgene Datenflüsse auf und stellt sicher, dass es keine 「Black Boxes」 persönlicher Daten gibt, die nur das System einsehen kann. Kurz gesagt, wenn Sie es so bauen, dass der Nutzer alles sehen kann, haben Sie es von vornherein datenschutzfreundlicher gestaltet.

Das Recht auf Berichtigung und Löschung. In menschlichen Freundschaften korrigiert man jemanden, wenn er sich bei etwas irrt; ähnlich sollte man in der Lage sein, falsche oder veraltete Erinnerungen der KI zu korrigieren. Designtechnisch bedeutet das, dass Benutzer die Möglichkeit haben sollten, einzelne gespeicherte Informationen zu bearbeiten oder zu löschen. Vielleicht haben Sie der KI eine alte Adresse mitgeteilt, von der Sie inzwischen umgezogen sind — eine gut gestaltete Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, diese aufzurufen und auf „Löschen“ zu klicken oder sie auf die neue Adresse zu aktualisieren. Im Hintergrund löst dies aus, dass das System diesen Eintrag sicher löscht oder ändert (und nicht nur in der primären Datenbank, sondern auch in allen zwischengespeicherten oder indexierten Formen). Dies ist tatsächlich eine der schwierigeren technischen Herausforderungen: sicherzustellen, dass die Löschung wirklich durch ein verteiltes System kaskadiert. Aber es ist eine Herausforderung, die datenschutzorientierte Teams von Anfang an annehmen. Einige verwenden Techniken wie Markierungen für gelöschte Einträge (um festzuhalten, dass etwas gelöscht wurde, um zu verhindern, dass es durch verirrte Hintergrundprozesse aus einem alten Cache wieder eingeführt wird) und integrieren die Löschung in das Workflow-Testing. Der Vorteil ist, dass Benutzer ein Gefühl von Eigentum haben: Das Gedächtnis der KI ist ihr Tagebuch, und sie haben den Radiergummi dafür. In der Zwischenzeit, bevor die feinkörnige Löschung vollständig implementiert ist, bieten viele Dienste zumindest die Kontolöschung als einfache Option an — alles löschen und keine Spuren hinterlassen — und respektieren damit das ultimative Benutzerrecht, vergessen zu werden. Wichtig ist, dass datenschutzorientierte Unternehmen dies vereinfachen: kein Anruf beim Support oder das Navigieren durch ein Labyrinth, sondern einfach eine klare „Konto löschen“-Schaltfläche, die tut, was sie verspricht, und das prompt.

Datenschutzschalter und „Off-the-Record“-Modus. Eine weitere Entwicklung im Design gibt den Nutzern die Möglichkeit, in Echtzeit zu steuern, wie ihre Daten verwendet werden. Zum Beispiel erlaubt eine „Memory Pause“-Funktion dem Nutzer, der KI zu sagen: „Hey, dieses nächste Gespräch—speicher es nicht in meinem Langzeitgedächtnis.“ Vielleicht fragst du etwas, das du als sehr sensibel oder einfach trivial ansiehst und möchtest, dass es nicht gespeichert wird. Im Pausenmodus verarbeitet die KI deine Anfrage weiterhin (sie könnte die Informationen vorübergehend nutzen, um dir zu antworten), wird sie jedoch nicht in deinem Profil oder Wissensspeicher protokollieren. Dies ist vergleichbar mit einem Inkognito-Modus für deine KI-Interaktionen. Technisch erfordert dies, dass das System zwischen Sitzungsspeicher und Langzeitspeicher unterscheidet und die Sitzungsdaten danach sauber verwirft. Es erhöht die Komplexität (die KI muss möglicherweise vermeiden, aus dieser Sitzung zu lernen oder sie zu indexieren), bietet aber eine wertvolle Option für Nutzer, die Kontrolle über die Kontextansammlung zu behalten. Ähnlich kommen datenschutzbewusste KIs oft mit Opt-in-Einstellungen für jegliches Teilen von Daten über den Kerndienst hinaus. Wenn die Entwickler der KI beispielsweise anonymisierte Beispiele von Nutzeranfragen sammeln möchten, um das Modell zu verbessern, wird dies als klare Wahl präsentiert („Helfen Sie, unsere KI zu verbessern“-Schalter). Standardmäßig ist es deaktiviert, was bedeutet, dass keine zusätzlichen Daten das Silo verlassen, es sei denn, du entscheidest dich, es zu aktivieren. Und wenn es aktiviert wird, ist es in der Regel mit einer Erklärung verbunden, welche Informationen geteilt werden, wie sie anonymisiert werden und wie das Produkt davon profitiert. Dieses Maß an Klarheit und Zustimmung wird zunehmend zur Nutzererwartung. Designtechnisch bedeutet dies, Präferenzprüfungen in Datenpipelines zu integrieren—z.B. der Trainingsdatensammler im Backend wird prüfen, „erlaubt Nutzer X das Teilen?“ bevor er etwas von ihnen einbezieht.

Verständliche Richtlinien und Echtzeit-Feedback. Transparenz sollte nicht nur über jährliche Datenschutzrichtlinien vermittelt werden; sie sollte in die Benutzererfahrung integriert sein. Viele erstklassige persönliche AIs bieten jetzt rechtzeitige Hinweise zur Datennutzung. Beispielsweise, wenn Sie Ihre KI bitten, sich mit Ihrem Kalender zu integrieren, könnte die App eine kurze Mitteilung anzeigen: „Wir werden Ihre Kalenderdaten verwenden, um Erinnerungen zu setzen und Zeitplananpassungen vorzuschlagen. Diese Daten bleiben auf Ihrem Gerät und werden nicht extern geteilt.“ Solche kontextbezogenen Offenlegungen ermöglichen es den Nutzern, informierte Entscheidungen direkt zu treffen. Einige Systeme visualisieren sogar Datenflüsse, vielleicht in einem Einstellungs-Dashboard, das zeigt, welche Datenkategorien genutzt werden (z. B. „Mikrofoneingabe: EIN (wird auf dem Gerät verarbeitet, nicht gespeichert)“ oder „Standort: AUS (nicht in Gebrauch)“). Indem das Unsichtbare sichtbar gemacht wird, gewinnen die Nutzer Vertrauen, dass das System genau das tut, was es verspricht.

Ein leuchtendes Beispiel für integrierte Transparenz ist Apples Ansatz zu Siri, wie in ihrem jüngsten Vorstoß zur Privatsphäre beschrieben. Apple hat nicht nur eine leicht verständliche Richtlinie veröffentlicht, sondern auch in einfacher Sprache erklärt, wie Siri Anfragen möglichst auf dem Gerät verarbeitet und wenn es Cloud-Server nutzt, diese Anfragen nicht mit Ihrer Apple-ID, sondern mit einem zufälligen Identifikator verknüpft. In der Siri-Oberfläche finden Sie in den Einstellungen klare Optionen, um das Lernen von Siri aus Ihren Gesprächen zu deaktivieren oder den Siri-Verlauf geräteweise zu löschen. Dies spiegelt einen breiteren Branchentrend wider: Nutzer erwarten, informiert zu werden, was mit ihren Daten passiert, anstatt raten zu müssen oder blind zu vertrauen. Daher erfordert das Design eines KI-Produkts jetzt eine enge Zusammenarbeit zwischen UX-Schreibern, Designern und Ingenieuren, um Datenschutzinformationen in einer verständlichen und wahrheitsgemäßen Weise zu präsentieren.

In praktischen Entwicklungsterminen bedeutet die Behandlung der Benutzerkontrolle als Feature zusätzliche Arbeit im Voraus. Sie müssen Datenabruf- und Löschendpunkte erstellen, eine Benutzeroberfläche darum herum bauen und diese gründlich testen. Sie müssen überprüfen, dass eine «pausierte» Sitzung wirklich keine Spuren hinterlässt. Dies sind keine trivialen Aufgaben. Aber sie sind aus zwei Gründen wesentlich: um wachsende rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen (Recht auf Zugang, Recht auf Löschung usw.) und, noch fundamentaler, um eine Beziehung des Respekts mit dem Benutzer aufzubauen. Ein KI, das Ihnen zeigt, was es weiß, und Ihnen erlaubt, dies zu ändern, sagt effektiv: «Sie sind der Chef.» Und diese Dynamik ist genau das, was Vertrauen fördert. Benutzer werden zuversichtlich, dass die KI keine Blackbox ist, die ihr Leben absorbiert, sondern ein transparentes Werkzeug unter ihrem Kommando. Da persönliche KI mehr wie eine Erweiterung von uns selbst wird, ist dieses Maß an Kontrolle und Klarheit nicht nur nett zu haben; es wird die Dienste unterscheiden, die Menschen in ihr Leben willkommen heißen, von denen, die sie ablehnen.

Edge Processing: Daten nah am Zuhause halten

Eine der bedeutendsten Designentwicklungen im Bereich der KI-Privatsphäre ist der Übergang von der Cloud zur Edge-Verarbeitung, also zu Ihrem persönlichen Gerät. Traditionell schickten KI-Assistenten jeden Sprachbefehl oder jede Anfrage an leistungsstarke Cloud-Server zur Analyse. Doch dieses Paradigma ändert sich schnell. Die On-Device-Verarbeitung hat sich dank Fortschritten, die es ermöglichen, mehr KI-Funktionen lokal auf Smartphones, Laptops und sogar Wearables auszuführen, zu einem Eckpfeiler der datenschutzorientierten KI-Architektur entwickelt. Indem sensible Daten auf dem Gerät des Nutzers bleiben und minimiert wird, was über das Internet gesendet wird, erzielen Architekten einen doppelten Gewinn: Sie verringern das Risiko von Datenschutzverletzungen und verbessern oft die Reaktionsgeschwindigkeit.

Das Siri-Team von Apple hat diesen Ansatz maßgeblich vorangetrieben. In einem Update von 2025 hat Apple detailliert beschrieben, wie Siri viele Anfragen vollständig auf dem iPhone selbst bearbeitet, ohne Audio oder Inhalte an die Apple-Server zu senden. Beispielsweise werden Aufgaben wie das Lesen Ihrer ungelesenen Nachrichten oder das Anzeigen Ihres nächsten Termins vom neuronalen Prozessor des Geräts verarbeitet. Nur Anfragen, die wirklich eine umfangreiche Cloud-Berechnung erfordern (wie eine Websuche oder eine komplexe Frage an ein großes Sprachmodell), werden an die Apple-Server gesendet. Selbst dann weist Apple darauf hin, dass Techniken wie „Private Cloud Compute“ verwendet werden, um zu vermeiden, dass Benutzerdaten im Cloud-Backend gespeichert werden. Darüber hinaus verwendet Apple gerätespezifische zufällige Kennungen für diese Interaktionen, sodass der Server nicht einmal weiß, welcher Benutzer (oder welches Gerät) die Anfrage in einer persönlich identifizierbaren Weise stellt. Das Siri-Beispiel veranschaulicht ein breiteres Designprinzip, das jetzt übernommen wird: Der Algorithmus wird zu den Daten gebracht, nicht die Daten zum Algorithmus. Indem so viel wie möglich lokal ausgeführt wird, bleiben die Benutzerdaten im physischen Einflussbereich des Benutzers.

Die Implementierung von On-Device-Verarbeitung in einer persönlichen KI erfordert eine durchdachte Aufteilung der Aufgaben. Entwickler analysieren Funktionen, um festzustellen, welche mit den Rechen- und Speicherressourcen moderner Benutzergeräte ausgeführt werden können. Viele können überraschenderweise: Das Verstehen natürlicher Sprache für Sprachbefehle, einfache Bilderkennungen, Routineplanungen usw. können alle von optimierten Modellen auf dem Chipsatz eines Telefons bearbeitet werden. Wenn Sie zum Beispiel der KI sagen, „Erinnere mich daran, Mama um 17 Uhr anzurufen“, kann die NLP-Analyse und das Setzen einer lokalen Benachrichtigung direkt auf dem Gerät erfolgen. Es ist nicht notwendig, „Mama um 17 Uhr anrufen“ in die Cloud zu senden (wo es theoretisch protokolliert werden könnte); das Gerät kann es interpretieren und einen Alarm lokal planen. Nur wenn Sie etwas wie „Finde die besten Sushi-Restaurants in meiner Nähe“ fragen, könnte die KI einen Cloud-Dienst konsultieren müssen (für aktuelle Informationen), aber selbst in diesem Fall könnte ein datenschutzbewusstes Design nur die notwendige Anfrage senden („Sushi-Restaurants in [allgemeinem Gebiet]“) und nicht zum Beispiel Ihre genauen GPS-Koordinaten oder Ihre gesamte Standortgeschichte.

Einige persönliche KI-Architekturen verfolgen hybride Ansätze, die als Split-Processing bekannt sind. Das bedeutet, dass eine Anfrage zwischen dem Edge und der Cloud aufgeteilt wird: Das Gerät könnte die Eingabe vorverarbeiten oder anonymisieren, die Cloud übernimmt die komplexen KI-Aufgaben mit den bereinigten Daten, und dann verarbeitet das Gerät das Ergebnis nach. Ein klassisches Beispiel ist das föderierte Lernen, das als datenschutzfreundlicher Weg zur Verbesserung von KI-Modellen aufkommt. Beim föderierten Lernen würde Ihr Gerät ein kleines Update für das KI-Modell basierend auf Ihrer Nutzung trainieren (alles lokal, mit Ihren Daten, die das Gerät nie verlassen), und dann nur das Modell-Update – im Wesentlichen einige Zahlen, ohne rohe persönliche Daten – an den Server senden. Der Server aggregiert diese Updates von vielen Nutzern, um das globale Modell zu verbessern, ohne jemals die Rohdaten einzelner Nutzer zu sehen. Google hat diese Technik für die nächste Wortvorhersage von Gboard verwendet, und es ist ein vielversprechender Weg für persönliche KIs, damit sie kollektiv von Nutzern lernen können, ohne die Lebensdaten aller zu zentralisieren. Obwohl nicht jede persönliche KI dies bereits implementiert hat, gestalten viele ihre Systeme so, dass sie „federation-ready“ sind, in der Erkenntnis, dass die Zukunft wahrscheinlich in solchen datenschutzfreundlichen Trainingsmethoden liegt.

Eine weitere Edge-Technik besteht darin, das Gerät für die Datenschutzfilterung zu nutzen. Wenn eine Aufgabe wirklich eine Cloud-Verarbeitung erfordert (z. B. ein massives Sprachmodell für eine detaillierte Antwort), könnte das Gerät zuerst Teile der Anfrage bereinigen oder verschlüsseln. Wenn Sie beispielsweise Ihre KI auffordern, „Entwerfen Sie eine E-Mail an meinen Arzt über meine Bluttestergebnisse“, könnte die lokale App persönliche Kennungen wie den Namen Ihres Arztes oder Ihre Testergebnisse erkennen und sie durch Platzhalter oder verschlüsselte Blöcke ersetzen, bevor sie an den Cloud-Dienst gesendet wird, der einen ausgearbeiteten E-Mail-Text generiert. Die Cloud-KI arbeitet mit Platzhaltertext, und sobald der Entwurf auf Ihr Telefon zurückkehrt, ersetzt die App die Platzhalter lokal durch die echten Informationen. Auf diese Weise hat die Cloud niemals tatsächlich Ihre privaten medizinischen Daten in verständlicher Form „gesehen“. Diese Arten von clientseitigen Transformationen und Re-Identifikationen sind fortschrittlich, aber sie sind zunehmend Teil des Werkzeugsatzes eines Datenschutzingenieurs.

Natürlich bringt das Vorantreiben der Funktionalität an den Rand Herausforderungen mit sich: Geräte haben im Vergleich zu Cloud-Servern begrenzte CPU, Speicher und Energie. Doch in den letzten Jahren wurden große Fortschritte bei der Modelloptimierung (Quantisierung, Destillation, Hardware-Beschleunigung auf mobilen Chips) erzielt, die es ermöglichen, überraschend anspruchsvolle KI-Modelle auf dem Gerät auszuführen. Aus technischer Sicht zwingt das Design für die Nutzung auf dem Gerät zu Effizienz und Kreativität. Es erinnert an die frühe Ära der mobilen Apps, jedoch jetzt mit KI — anstatt davon auszugehen, dass ein großer Server alles erledigt, überlegen Entwickler, was unbedingt remote sein muss und was lokal sein kann, oft mit der Tendenz zur lokalen Verarbeitung aus Datenschutzgründen. Und da Benutzer zunehmend auf Datenschutz achten, schätzen sie Funktionen, die ausdrücklich angeben „offline verarbeitet“ oder „keine Netzwerkverbindung erforderlich“. Ganz zu schweigen davon, dass die Verarbeitung auf dem Gerät die Latenz verringern kann (kein Hin- und Rückweg zum Server) und sogar eine Offline-Funktionalität ermöglicht, was die KI zuverlässiger macht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verlagerung von KI-Aufgaben auf die Geräte der Nutzer ein entscheidender Trend im datenschutzorientierten Design ist. Es verkörpert das Prinzip, dass Ihre Daten so nah wie möglich bei Ihnen bleiben sollten. Wenn persönliche Informationen nicht über das Internet übertragen werden müssen, sinken die Risiken einer Abfangung, eines unbefugten Zugriffs oder eines Missbrauchs dramatisch. Wir erhalten eine persönliche KI, die sich im wahrsten Sinne des Wortes persönlicher anfühlt – sie lebt mit Ihnen, auf Ihrem Gerät, nicht nur in einer entfernten Cloud. Dieser architektonische Wandel könnte eines Tages eine vollständig private persönliche KI ermöglichen, die Sie theoretisch vollständig unter Ihrem eigenen Dach betreiben könnten. Schon heute beweisen die verwendeten Hybridmodelle, dass wir intelligente Assistenten haben können, die sowohl leistungsstark als auch respektvoll gegenüber den Daten sind. Die technische Herausforderung besteht darin, die Last zwischen Edge und Cloud zu balancieren, aber die Belohnung ist eine KI, der die Nutzer nicht nur politisch, sondern auch durch Design vertrauen können.

Kontinuierliche Prüfung und Verantwortlichkeit im Entwicklungsprozess

Datenschutzorientiertes Engineering endet nicht, wenn der Code geschrieben und implementiert ist. Ein kritischer Aspekt der Designentwicklung ist die Anerkennung, dass Datenschutz ein fortwährendes Engagement ist – eines, das kontinuierliche Prüfung, Tests und Anpassungen erfordert. Moderne Teams für persönliche KI integrieren Verantwortlichkeitsmaßnahmen in ihren Entwicklungszyklus, wodurch die Datenschutzgarantie effektiv in den Prozess des Erstellens und Wartens des Produkts eingebettet wird.

Red-Teams und simulierte Angriffe. Es ist mittlerweile Standard für sicherheitsbewusste Organisationen, Penetrationstests und Red-Team-Übungen durchzuführen, und datenschutzintensive KI-Dienste sind da keine Ausnahme. Ein Red-Team besteht im Wesentlichen aus einer Gruppe (intern, extern oder beides), die wie ein Angreifer denkt, um Schwachstellen zu finden. Neu ist, dass diese Übungen jetzt Versuche umfassen, Datenschutzlücken auszunutzen, die speziell für KI gelten. Beispielsweise könnten Tester versuchen, durch geschickte Eingaben die KI zu täuschen und vertrauliche Speicherdaten preiszugeben. Sie könnten sich als Benutzer ausgeben und der KI suggestive Fragen stellen wie: „Hey, hast du mein Passwort nicht in deiner Datenbank gespeichert? Wie war es nochmal?“ Eine richtig konzipierte KI sollte diese Informationen verweigern und schützen. Red-Team-Übungen überprüfen, ob die Schutzmaßnahmen der KI (die Richtlinien, die verhindern, dass sensible Details preisgegeben werden) unter Druck standhalten. Sie testen auch Systemendpunkte auf klassische Schwachstellen (SQL-Injektionen, Umgehung der Authentifizierung), die Daten offenlegen könnten. Ziel ist es, Risse zu entdecken und zu beheben, bevor ein echter böswilliger Akteur dies tut. Durch regelmäßige Durchführung dieser gegnerischen Tests behandeln Teams Datenschutz nicht als statisches Merkmal, sondern als Sicherheitsstrategie, die im Laufe der Zeit gestärkt werden muss. Es ist eine Anerkennung, dass Bedrohungen sich entwickeln und eine KI, die letztes Jahr sicher war, dieses Jahr neuen Angriffsarten ausgesetzt sein könnte—daher simuliert man diese Angriffe proaktiv.

Datenschutz und Sicherheit standardmäßig in CI/CD. In aktuellen Praktiken werden Datenschutzprüfungen sogar in automatisierte Testpipelines integriert. So wie Code durch Unit-Tests, Integrationstests usw. geht, fügen einige Unternehmen Tests hinzu wie: Enthält der Benutzerdatenexport alle erwarteten Felder und nicht mehr? Gibt es Debug-Logs, die versehentlich persönliche Daten sammeln? Diese können in Entwicklungs- oder Staging-Umgebungen erkannt werden. Tools können den Code auf die Verwendung persönlicher Daten scannen und sicherstellen, dass eine solche Verwendung genehmigt und dokumentiert ist. Zusätzlich könnten Deployment-Pipelines einen Schritt beinhalten, um zu überprüfen, ob alle Datenspeicher ordnungsgemäß verschlüsselt sind und die Konfigurationen der Datenschutzarchitektur entsprechen (zum Beispiel sicherstellen, dass ein neuer Mikrodienst nicht versehentlich vollständige Anforderungsinhalte protokolliert). Dies ist Teil des sogenannten DevSecOps – die Integration von Sicherheit (und Datenschutz) in DevOps-Praktiken.

Unabhängige Prüfungen und Compliance-Checks. Aus einer Verantwortlichkeitsperspektive streben viele KI-Anbieter nach Drittzertifizierungen oder Prüfungen, um ihre Datenschutz- und Sicherheitskontrollen zu validieren. Frameworks wie SOC 2 oder ISO 27001 erfordern umfangreiche Dokumentation und die Überprüfung durch externe Prüfer, wie Daten gehandhabt werden. Obwohl etwas bürokratisch, erzwingen diese Prozesse Disziplin: Sie müssen beispielsweise nachweisen, dass Sie den Zugriff auf Produktionsdaten einschränken, einen Vorfallreaktionsplan haben und Löschanfragen für Daten zeitnah bearbeiten. Für persönliche KI, die potenziell sensible Lebensdaten verarbeitet, ist der Nachweis der Einhaltung von erstklassigen Vorschriften (GDPR in Europa, CCPA/CPRA in Kalifornien usw.) entscheidend. Dies beeinflusst nicht nur rechtliche Seiten; es prägt das Design. Da die DSGVO „Privacy by Default“ und die Möglichkeit, die Daten eines Nutzers zu melden oder zu löschen, erfordert, integrieren Ingenieure diese Fähigkeiten frühzeitig. Viele Teams zeichnen genau nach, wo persönliche Daten fließen und wo sie gespeichert werden (oft in einem Datenflussdiagramm oder -inventar), um sicherzustellen, dass nichts durch die Lücken fällt – eine Praxis, die sowohl die Entwicklung unterstützt als auch als Nachweis für Compliance dient.

Echtzeitüberwachung und Anomalieerkennung. Verantwortung erstreckt sich auch auf den Betrieb. Datenschutzbewusste Systeme verwenden häufig Überwachung, um ungewöhnliche Datenzugriffsmuster zu erkennen. Beispielsweise würden Alarme ausgelöst, wenn ein Fehler oder eine Fehlkonfiguration dazu führt, dass ein normalerweise geschützter Datensatz massenweise abgefragt wird. Das System könnte erkennen, wenn ein internes Admin-Konto plötzlich Tausende von Benutzerdatensätzen abruft (was möglicherweise auf Missbrauch hinweist) und dies zur Untersuchung melden. Diese Art der Überwachung ist vergleichbar mit der Erkennung von Kreditkartenbetrug, jedoch auf den Datenzugriff angewendet: Jegliches Verhalten außerhalb der Norm wird genauestens untersucht. Zudem, falls ein Vorfall auftritt, ermöglichen detaillierte Protokolle (die selbst die Privatsphäre nicht beeinträchtigen, wie besprochen) eine forensische Analyse dessen, was passiert ist und wessen Daten möglicherweise betroffen sind.

Entscheidend ist, dass datenschutzfreundliche Unternehmen im Falle eines Vorfalls Transparenz zusichern. Designentwicklung bedeutet hier nicht nur technisches Design, sondern auch organisatorisches Design – also die Planung, wie man reagieren würde, wenn etwas schiefgeht. Teams entwerfen Vorlagen in einfacher Sprache für Benachrichtigungen über Datenschutzverletzungen, um im Falle einer Verletzung von personenbezogenen Daten Nutzer und Regulierungsbehörden schnell informieren zu können. Sie setzen interne Service Level Agreements (SLAs) für Benachrichtigungen fest – beispielsweise: „Wir werden betroffene Nutzer innerhalb von 48 Stunden nach Bestätigung eines bedeutenden Datenvorfalls benachrichtigen.“ Dies in der Unternehmenskultur zu verankern, stellt eine schnelle und ehrliche Reaktion sicher, was ironischerweise Teil der Vertrauenspflege ist. Nutzer verzeihen viel, aber das Gefühl, getäuscht oder im Unklaren gelassen zu werden, ist ein K.-o.-Kriterium. Daher umfasst das „Design“ eines persönlichen AI-Dienstes jetzt einen Vorfallsreaktionsplan als erstklassige Komponente.

Verantwortung bedeutet letztendlich, bescheiden zu bleiben und offen für Verbesserungen zu sein. Die Landschaften von Datenschutz und Sicherheit verändern sich – neue Schwachstellen, neue Erwartungen, neue Gesetze. Die besten Designs sind diejenigen, die sich anpassen können. Ein persönlicher KI-Dienst könnte 2025 mit hochmodernen Maßnahmen beginnen, aber bis 2026 könnten neue Verschlüsselungsstandards oder eine neuartige Datenschutztechnik (zum Beispiel Durchbrüche in der homomorphen Verschlüsselung oder der sicheren Mehrparteienberechnung) besseren Datenschutz ermöglichen. Die führenden Unternehmen werden jene sein, die ihre Architektur kontinuierlich weiterentwickeln, um solche Fortschritte zu integrieren. Wir sehen bereits Anzeichen der Zukunft: Regulierungsbehörden im EU KI-Gesetz ermutigen Techniken, die „es erlauben, Algorithmen zu den Daten zu bringen… ohne Übertragung oder Kopieren von Rohdaten“ – im Grunde genommen eine Unterstützung der von uns besprochenen Edge-Processing- und föderierten Lernansätze. Designentwicklung bedeutet, sich an diese aufkommenden bewährten Praktiken anzupassen, oft bevor sie vorgeschrieben sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Aufbau einer datenschutzorientierten persönlichen KI kein einmaliges technisches Projekt ist, sondern ein fortlaufender Prozess der Wachsamkeit und Iteration. Von den Designentscheidungen ab dem ersten Tag über rigorose Tests vor und nach der Markteinführung bis hin zu Betrieb und Vorfallmanagement erfordert jede Phase ein Datenschutzbewusstsein. Dieser umfassende Ansatz unterscheidet wirklich vertrauenswürdige KI-Begleiter von denen, die nur Lippenbekenntnisse ablegen. Indem sie nicht nur das Produkt, sondern die gesamte Entwicklungskultur um den Datenschutz herum gestalten, senden Anbieter persönlicher KI ein starkes Signal: Wir versuchen nicht nur, Ihre Daten zu schützen, sondern sind bereit, dies zu beweisen, zu testen und kontinuierlich zu verbessern. Dieses Maß an Verantwortlichkeit könnte durchaus zur Norm werden, und die Nutzer werden davon profitieren.

Fazit: Vertrauen durch technische Strenge

Die Reise der Privacy-Engineering und Designentwicklung in der persönlichen KI unterstreicht eine tiefe Wahrheit: Vertrauen wird durch Taten verdient. Es ist eine Sache zu erklären: 「Ihre Daten sind bei uns sicher」, aber eine ganz andere, ein System zu gestalten, das dieses Versprechen technisch an jeder Stelle einhält. Wir haben untersucht, wie die Spitzenklasse des persönlichen KI-Designs die Privatsphäre in das Gewebe der Technologie einwebt—indem sie den Datenverbrauch minimiert, Speicherdaten sichert, den Nutzern die Kontrolle über ihre Informationen gibt, Arbeitslasten auf Benutzergeräte verlagert und Sicherheitsmaßnahmen ständig überprüft. Jede dieser Änderungen stellt einen Bruch mit der Vergangenheit dar, in der Bequemlichkeit oft die Privatsphäre überwog. Jetzt sorgt Design-Innovation dafür, dass wir beides haben können.

Wichtig ist, dass diese Innovationen nicht nur dem einzelnen Nutzer zugutekommen, sondern auch bestimmen, welche KI-Plattformen insgesamt erfolgreich sind. Im wettbewerbsintensiven Bereich der persönlichen KI werden sich Nutzer zu Diensten hingezogen fühlen, die Datenschutzresilienz demonstrieren können. Ähnlich wie sichere Messaging-Apps Marktanteile durch standardmäßige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gewonnen haben, sind persönliche KIs, die zuverlässig „Lebensdaten“ schützen, darauf vorbereitet, zu den vertrauenswürdigen Favoriten zu werden. Tatsächlich entwickelt sich die Stärke im Datenschutz zu einem wichtigen Marktdifferenzierungsmerkmal. Die technische Strenge von Privacy-by-Design übersetzt sich direkt in Geschäftswert: Sie nimmt Nutzern die Angst, überwindet regulatorische Hürden und eröffnet Möglichkeiten für KI, in wirklich sensiblen Bereichen wie Gesundheit, Finanzen oder persönlichem Wachstum zu helfen. Eine KI, die sich als vertrauenswürdig erwiesen hat, kann in mehr Bereiche des Lebens eingeladen werden und Anwendungsfälle freischalten, die ein weniger sicherer Gegenpart niemals bewältigen dürfte.

In die Zukunft blickend, bewegt sich die Entwicklung hin zu noch mehr Nutzerermächtigung und Daten-Dezentralisierung. Wir können persönliche KIs erwarten, die größtenteils auf unserer eigenen Hardware laufen, unter unseren expliziten Anweisungen, was geteilt werden darf oder nicht. Das Konzept von „Cloud-KI“ könnte sich zu einem Modell verschieben, bei dem die Cloud mehr als Koordinator fungiert—unsere Geräte bei der Zusammenarbeit unterstützt—anstatt als Datenhorter. Technologien am Horizont, von vollständig homomorpher Verschlüsselung (die Berechnungen auf verschlüsselten Daten ermöglicht) bis hin zu verbesserten föderierten Lernalgorithmen, werden das Datenbedürfnis der KI weiter mit unserem Recht auf Privatsphäre in Einklang bringen. Und sobald diese praktisch umsetzbar sind, wird das Designhandbuch entsprechend aktualisiert. Die Pioniere in diesem Bereich denken bereits in diese Richtung und stellen sicher, dass ihre Architekturen modular und anpassungsfähig für zukünftige Verbesserungen der Privatsphäre sind.

Am Ende geht es beim Aufbau einer datenschutzorientierten persönlichen KI genauso sehr um die Achtung der menschlichen Würde wie um das Schreiben von Code. Es ist eine technische Herausforderung, die eng mit ethischen Fragen verbunden ist. Indem Entwickler den Datenschutz als entscheidenden Faktor betrachten und in technisches Können investieren, um ihn zu schützen, senden sie eine Botschaft an die Nutzer: „Ihre persönliche KI arbeitet für Sie und nur für Sie.“ Diese Botschaft, die nicht nur in Worten, sondern in den Abläufen des Systems übermittelt wird, ist das, was das Vertrauen fördert, das notwendig ist, damit persönliche KIs zu einem wirklich transformativen Begleiter in unserem Leben werden. Schließlich ist das ultimative Versprechen der persönlichen KI, wie ein vertrauenswürdiger Freund zu sein – und im digitalen Bereich basiert Vertrauen auf Datenschutz. Durch technische Strenge und durchdachtes Design beginnen wir endlich, persönliche KIs zu sehen, die diesen Namen verdienen. Es sind Systeme, die nicht nur intelligent handeln, sondern auch verantwortungsvoll agieren, und sicherstellen, dass sie, während sie uns immer besser kennenlernen, niemals vergessen, wer die Kontrolle hat. Die Entwicklung geht weiter, aber eines ist klar: Die Zukunft der persönlichen KI wird denen gehören, die den Datenschutz richtig machen.