Learn-to-Steer: NVIDIAs datengesteuerte Lösung für räumliches Denken in der Text-zu-Bild-Diffusion

Autor: Boxu Li

Text-zu-Bild-Diffusionsmodelle können atemberaubende Visualisierungen erzeugen, haben jedoch einen berüchtigten Schwachpunkt: das räumliche Denken. Die besten Modelle von heute platzieren oft Objekte falsch in einer Szene oder kombinieren sie auf unverständliche Weise, wenn spezifische Layouts gefragt sind. Ein Beispiel ist ein Prompt wie „ein Hund rechts von einem Teddybären“ – das Modell könnte verwirrt sein und den Hund links platzieren oder Hund und Teddybär sogar verschmelzen. Diese Aufgaben sind für ein kleines Kind trivial, doch Diffusionsmodelle scheitern häufig daran[1]. Das Problem wird bei ungewöhnlichen Kombinationen noch deutlicher (stellen Sie sich eine Giraffe vor, die über einem Flugzeug steht)[1]. Traditionelle Lösungen beinhalten entweder das Feintuning von Modellen mit speziellen Daten oder das Hinzufügen handgefertigter räumlicher Verluste zur Generierungszeit, aber beide Ansätze haben Nachteile[1]. Feintuning erfordert teures Neutraining und birgt das Risiko, die Kreativität oder den Stil des Modells zu verändern. Handgefertigte Verluste hingegen kodieren unsere eigenen unvollkommenen Annahmen über räumliche Beziehungen und führen oft zu suboptimalen Ergebnissen.

Betreten Sie Learn-to-Steer, NVIDIAs neuartigen Ansatz (erscheint auf der WACV 2026), der räumliches Denken durch Lernen direkt vom Modell selbst angeht. Statt festzulegen, wohin Objekte gehen sollen, besteht die Idee darin, dem Modell beizubringen, sich während der Bildgenerierung selbst zu führen, indem datengetriebene Verlustfunktionen verwendet werden. In diesem Blogbeitrag werden wir die Herausforderungen des räumlichen Denkens in Diffusionsmodellen und die Funktionsweise der Learn-to-Steer-Methode von NVIDIA untersuchen. Wir werden uns mit der Architektur befassen – einschließlich der Nutzung von Cross-Attention-Maps und einem gelernten Klassifikator während der Inferenz – und quantitative Verbesserungen in Benchmarks überprüfen. Außerdem werden wir die Kompromisse der Optimierung zur Inferenzzeit (wie Rechenkosten und Generalisierbarkeit) kritisch beleuchten und die weitreichenden Auswirkungen auf die Genauigkeit von Eingabeaufforderungen, multimodale Ausrichtung und die Zukunft des Designs generativer Modelle betrachten.

Räumliches Denken: Das fehlende Puzzlestück in Diffusionsmodellen

Moderne Diffusionsmodelle wie Stable Diffusion können fotorealistische oder fantastische Szenen mit beeindruckendem Detailreichtum malen. Allerdings könnte eine einfache räumliche Anordnung enttäuschend ausfallen. Räumliches Denken – das Verstehen und Erzeugen korrekter relativer Positionen (links/rechts, oben/unten, innen/außen) – bleibt ein Stolperstein. Aufforderungen zur Spezifizierung von Objektbeziehungen führen oft zu Bildern, die nicht mit der Anfrage übereinstimmen. Ein Beispiel: Eine Aufforderung wie „eine Katze auf einem Bücherregal“ könnte eine Katze neben dem Regal oder eine surreale Katze-Bücherregal-Hybride hervorbringen. Warum passiert das?

Ein Grund dafür ist, dass Diffusionsmodelle aus riesigen Bild-Text-Datensätzen lernen, in denen explizite räumliche Beziehungen selten oder unklar sind. Sie glänzen in Bezug auf Stil und Objektgenauigkeit, aber die Trainingsdaten erzwingen möglicherweise nicht stark, wo jedes Objekt im Verhältnis zu anderen erscheinen soll. Infolgedessen ist die interne Repräsentation räumlicher Begriffe (wie „oben“, „rechts von“) im Modell schwach. Jüngste Benchmarks bestätigen, dass selbst die fortschrittlichsten Text-zu-Bild-Modelle bei räumlichen Aufgaben mit einfachen geometrischen Beziehungen Schwierigkeiten haben[2]. Diese Fehler zeigen sich in drei Hauptproblemen: falsche Objektplatzierung, fehlende Objekte, die im Prompt enthalten waren, oder verschmolzene, chimäre Objekte, wenn das Modell versucht, zwei Dinge zusammenzuführen[3]. Kurz gesagt, das Modell weiß oft was Sie gefragt haben, aber nicht wo es platziert werden soll.

Bestehende Methoden haben versucht, diese Lücke zu schließen. Einige Forscher passen Diffusionsmodelle an Bilder mit bekannten Layouts oder Beziehungen an und trainieren das Modell effektiv um, um räumliches Bewusstsein zu erlangen. Andere verwenden Interventionen zur Testzeit: zum Beispiel, sie leiten die Generierung mit zusätzlichen Verlusttermen, die Überlappungen bestrafen oder die korrekte Anordnung von Objekten belohnen. Das manuelle Entwerfen solcher Verlustfunktionen ist jedoch knifflig – es erfordert, zu erraten, wie „links von“ oder „über“ anhand der internen Daten des Modells gemessen werden kann. Diese handgefertigten Verluste mögen für einfache Fälle funktionieren, können aber suboptimale Heuristiken kodieren, die bei komplexeren Szenen versagen[4]. Das Feinabstimmen hingegen kann eine gute räumliche Genauigkeit erreichen (z.B. die COMPASS-Methode trainiert ein Modell mit räumlich ausgerichteten Daten[5]), ist jedoch ressourcenintensiv und kann unbeabsichtigt andere Bildqualitäten verschlechtern (in einem Fall verschlechterten sich nach der Feinabstimmung für räumliche Beziehungen die Farbgenauigkeit und das Zählen von Objekten[6]). Es besteht Bedarf an einer Lösung, die die räumliche Treue verbessert, ohne das gesamte Modell neu zu trainieren oder sich auf instabile Heuristiken zu verlassen.

Lernen, die Diffusion mit datengetriebenen Verlusten zu steuern

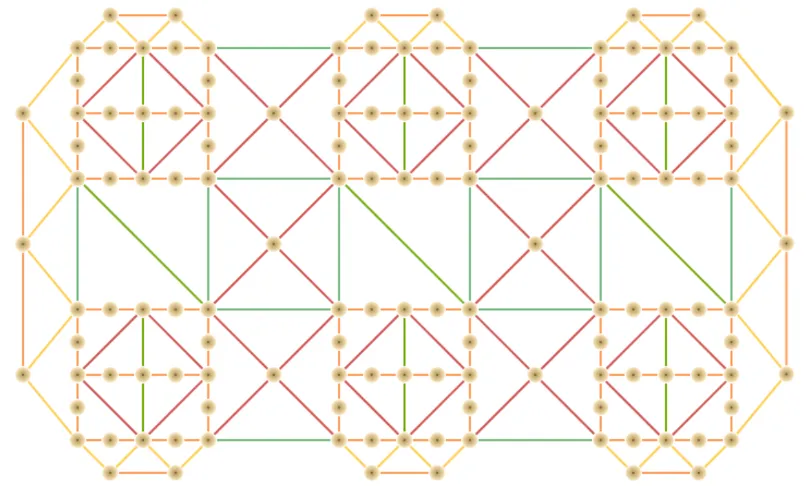

NVIDIAs Learn-to-Steer-Framework bietet einen neuen Ansatz: anstatt Regeln aufzuerlegen, lerne sie aus den Signalen des Modells[7]. Der entscheidende Gedanke ist, dass Diffusionsmodelle bereits während der Generierung reichhaltige interne Daten erzeugen – insbesondere in Form von Cross-Attention-Karten – die genutzt werden können, um räumliche Beziehungen zu verstehen. Cross-Attention-Karten werden bei jedem Schritt des Diffusions-Entstörungsprozesses erzeugt und zeigen uns im Wesentlichen, welche Bildbereiche auf ein bestimmtes Wort im Prompt achten[8]. Mit anderen Worten, sie bilden eine Brücke zwischen textuellen Tokens (wie „Hund“, „Teddybär“, „rechts von“) und Bildpositionen[8]. Frühere Arbeiten haben festgestellt, dass diese Aufmerksamkeitskarten interpretiert werden können, um Objekte zu lokalisieren, weshalb es naheliegend ist, sie als Leitfaden zu verwenden. Testzeitanpassungsmethoden wählen oft Cross-Attention-Karten als Ziel für ihre räumlichen Verluste aufgrund dieser Interpretierbarkeit und der direkten Text-Bild-Ausrichtung[9].

Learn-to-Steer (L2S) basiert auf der Idee, eine Zielfunktion aus Daten zu lernen, anstatt sie von Hand zu erstellen. Es führt einen leichten Relationenklassifizierer ein, der offline trainiert wird, um räumliche Beziehungen anhand der Kreuzaufmerksamkeitsmuster des Diffusionsmodells zu erkennen[7]. Während der Inferenz fungiert dieser Klassifizierer als gelernte Verlustfunktion: Er bewertet, ob das erzeugte Bild (bislang) die Beziehung des Prompts korrekt widerspiegelt, und wenn nicht, lenkt er die Generierung in die richtige Richtung[7]. Im Wesentlichen hat das Team von NVIDIA dem Diffusionsmodell beigebracht, seine eigenen Aufmerksamkeitskarten zu kritisieren und sich entsprechend anzupassen, alles spontan und ohne die Modellgewichte zu verändern.

Die Schulung dieses Beziehungsklassifikators erwies sich als nuancierter, als es klingt. Ein einfacher Ansatz könnte sein: Nehmen Sie eine Menge Bilder mit bekannten Beziehungen (z. B. Bilder, die mit „Hund ist links von Katze“ annotiert sind), führen Sie den Inversionsprozess des Diffusionsmodells durch, um Aufmerksamkeitskarten für „Hund“ und „Katze“ zu erhalten, und trainieren Sie dann den Klassifikator, um für diese Karten „links von“ auszugeben. Dies bietet tatsächlich eine Aufsicht. Es tauchte jedoch ein unerwartetes Problem auf – etwas, das die Autoren als das „Beziehungsleckage-Problem“[10][11] bezeichnen. Der Klassifikator begann zu schummeln, indem er sprachliche Spuren der Beziehung in den Aufmerksamkeitskarten aufgriff, anstatt das räumliche Layout wirklich zu verstehen. Wie ist das möglich? Es stellt sich heraus, dass, wenn Sie ein Bild mit dem richtigen beschreibenden Prompt (zum Beispiel „ein Hund links von einer Katze“) invertieren, subtile Hinweise auf das Wort „links“ in den internen Aktivierungen des Modells kodiert werden könnten. Der Klassifikator greift dann diese Hinweise auf (liest effektiv den Prompt aus der Aufmerksamkeitskarte heraus), anstatt das visuelle Konzept von „links von“ zu lernen[10][12]. Das Ergebnis: Es funktioniert gut mit den Trainingsdaten, versagt jedoch bei der Generierung, weil bei der Generierung das Beziehungswort des Prompts immer mit dem Bild übereinstimmt (es gibt nichts, was unterscheidet, ob die räumliche Anordnung korrekt ist oder nicht, wenn der Klassifikator nur den Prompt wiedergibt).

Um dieses Problem zu lösen, verwendet Learn-to-Steer eine clevere Dual-Inversion-Trainingsstrategie[13][14]. Für jedes Trainingsbild erzeugen sie zwei Versionen der Aufmerksamkeitskarten: eine aus einem positiven Prompt, der die räumliche Beziehung korrekt beschreibt (z. B. „Ein Hund links von einer Katze“), und eine aus einem negativen Prompt, der absichtlich die falsche Beziehung verwendet (z. B. „Ein Hund über einer Katze“)[15][16]. Beide Sets von Aufmerksamkeitskarten sind mit der wahren Beziehung („links von“ in diesem Beispiel) basierend auf dem tatsächlichen Bildlayout gekennzeichnet. Indem der Klassifikator das gleiche Bildverhältnis mit widersprüchlichen textlichen Beschreibungen sieht, wird er gezwungen, den unzuverlässigen sprachlichen Hinweis zu ignorieren und sich auf das echte geometrische Muster in den Aufmerksamkeitskarten zu konzentrieren[14]. Dies stellt sicher, dass er Invarianz lernt: Ob der Prompt „links“ oder „über“ sagt, der Klassifikator muss immer noch erkennen, dass der Hund tatsächlich links von der Katze ist, basierend allein auf den räumlichen Beweisen. Dieser Dual-Inversion-Ansatz neutralisiert das Leckage-Problem und führt zu einem Klassifikator, der räumliche Beziehungen tatsächlich im Hinblick auf das Modellverständnis erkennt, nicht nur über die Textprompts[17].

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Trainingsdaten für diesen Klassifikator. Das Team nutzte sowohl echte Bilder als auch synthetische Bilder, um eine breite Palette von Szenarien abzudecken[18]. Echte Bilder (aus einem Datensatz namens GQA) bieten natürliche Komplexität und abwechslungsreiche Objektanordnungen, obwohl ihre Aufmerksamkeitskarten bei überfüllten Szenen störend sein können[18]. Synthetische Bilder, die auf kontrollierte Weise erzeugt werden (mithilfe einer Image-Generation-CoT-Methode), bieten einfachere Szenen mit klareren Aufmerksamkeitsmustern, die eher denen ähneln, die bei der Diffusionsgenerierung auftreten[18]. Durch die Kombination von echten und synthetischen Daten profitiert der Klassifikator sowohl von Realismus als auch von Klarheit. Eine Ablationsstudie bestätigte, dass die Verwendung beider Datenquellen zu besserer Genauigkeit führte als die alleinige Nutzung einer der Quellen[19].

Inferenzzeitsteuerung mit gelernten Verlustfunktionen

Sobald der Beziehungsklassifikator trainiert ist, wird er von Learn-to-Steer in den Diffusionsprozess integriert, um Bilder während ihrer Erstellung zu steuern. Dies geschieht während der Inferenz (Generierungszeit) und erfordert keine Änderungen an den Gewichten des Diffusionsmodells. So funktioniert es:

Wenn ein Textprompt eine räumliche Beziehung enthält (zum Beispiel „ein Hund rechts von einem Teddybär“), analysiert das System zunächst den Prompt, um das Subjekt, das Objekt und die Beziehung zu identifizieren (in diesem Fall: Subjekt: Hund, Beziehung: rechts von, Objekt: Teddybär)[20]. Während das Diffusionsmodell beginnt, zufälliges latentes Rauschen in ein Bild zu entstören, greift Learn-to-Steer zu bestimmten Zeitpunkten ein. In einer gewählten Frequenz (z. B. bei jedem Schritt oder alle paar Schritte in der ersten Hälfte des Diffusionsprozesses) extrahiert es die Cross-Attention-Karten, die den beiden betreffenden Objekten entsprechen[20]. Diese sind im Wesentlichen die aktuelle „Annahme“ des Modells darüber, wo sich jedes Objekt im entstehenden Bild befinden könnte. Die extrahierten Attention-Karten werden in den trainierten Relationsklassifikator eingespeist, der eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über mögliche Beziehungen (links-von, rechts-von, über, unter, etc.) erzeugt[20][21]. Da wir wissen, welche gewünschte Beziehung der Prompt vorgibt, kann das System einen Verlust berechnen – zum Beispiel einen Kreuzentropieverlust, der den Klassifikator bestraft, wenn er nicht sicher in der korrekten Beziehung ist[20][22].

Nun kommt der Steuerungsteil: Der Gradient dieses Verlusts wird in die latente Darstellung des Diffusionsmodells (das rauschende Bild in Bearbeitung) zu diesem Zeitpunkt zurückpropagiert[23]. In der Praxis bedeutet dies, die latenten Variablen in eine Richtung zu lenken, die die Wahrscheinlichkeit der korrekten Relation gemäß dem Klassifikator erhöhen sollte. Intuitiv, wenn der Klassifikator denkt, dass der Hund nicht ausreichend rechts vom Teddybären im aktuellen Teilbild ist, wird der Gradient die latente Darstellung so verschieben, dass die Merkmale des Hundes nach rechts (oder die des Teddys nach links) verschoben werden. Der Diffusionsprozess setzt sich dann mit dieser leicht angepassten latenten Darstellung und dem Rauschen fort. Durch das wiederholte Anwenden dieser geführten Aktualisierungen wird die Generierung in Richtung eines Bildes „gesteuert“, das den räumlichen Anweisungen entspricht, ohne dem Modell jemals ausdrücklich zu sagen, wo jedes Objekt gezeichnet werden soll. Es ist, als ob das Modell während des Malens einen Coach hätte, der flüstert: „Bewege den Hund ein bisschen mehr nach rechts.“

Ein spannender Aspekt von Learn-to-Steer ist, dass es über verschiedene Diffusionsarchitekturen hinweg funktioniert. Die Autoren demonstrierten dies sowohl an Stable Diffusion (ein beliebtes UNet-basiertes Modell) als auch an Flux (ein auf MMDiT basierendes Diffusionsmodell), mit minimalen Änderungen[24]. Der Ansatz ist architekturunabhängig, da er auf generischen Signalen (Aufmerksamkeitskarten) und einem separaten Klassifikator beruht. Das bedeutet, dass zukünftige oder alternative Text-zu-Bild-Modelle potenziell in denselben Steuermechanismus „eingesteckt“ werden könnten, indem ein neuer Klassifikator auf den Aufmerksamkeitsausgaben dieses Modells trainiert wird. Außerdem, obwohl das System auf Einzelobjekt-Paar-Beziehungen trainiert wurde, kann es mit Aufforderungen umgehen, die mehrere Beziehungen verketten. Betrachten Sie zum Beispiel eine Aufforderung: „ein Frosch über einem Turnschuh unter einer Teekanne.“ Dies umfasst zwei Beziehungen („Frosch über Turnschuh“ und „Turnschuh unter Teekanne“), die drei Objekte einbeziehen. Learn-to-Steer bewältigt solche Fälle, indem es den Optimierungsfokus zwischen den Beziehungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten abwechselnd setzt[25][26]. Es optimiert das Latente für die Frosch-Turnschuh-Beziehung in einem Schritt, dann die Turnschuh-Teekanne-Beziehung im nächsten, und so weiter in einem Rundlaufverfahren. Mit dieser Strategie konnte die Methode mehrere räumliche Einschränkungen in einem einzigen Bild durchsetzen, etwas, was statische Verlustfunktionen oder naive Aufforderungen oft nicht erreichen. (In der Praxis stellten die Autoren fest, dass das Formulieren einer Mehrfachbeziehungsaufforderung in einfacher verketteter Weise – z. B. „Ein Frosch über einem Turnschuh unter einer Teekanne“ – bessere Ergebnisse erzielte als ein ausführlicherer Satz mit Konjunktionen[27].)

Quantitative Gewinne bei räumlichen Benchmarks

Wie stark verbessert Learn-to-Steer das räumliche Verständnis in generierten Bildern? Die Arbeit berichtet über signifikante Steigerungen der Genauigkeit bei standardisierten Text-zu-Bild-Bewertungsbenchmarks für räumliche Beziehungen. Zwei Benchmarks werden verwendet: GenEval (das überprüft, ob generierte Bilder eine gegebene Relationsaufforderung erfüllen) und T2I-CompBench (Text-to-Image Composition Benchmark, ein weiterer Test für räumliche Anordnungen). Das Team bewertete vier verschiedene Diffusionsmodelle – zwei Flux-Varianten und Stable Diffusion 2.1 und 1.4 – und verglich die Standardgenerierung mit verschiedenen Methoden. Die Ergebnisse sind eindeutig: gelerntes Steuerungsziel übertrifft sowohl die ungeleiteten Modelle als auch frühere Methoden bei weitem[28]. Einige Highlights:

- Stable Diffusion 2.1 (SD2.1): Die räumliche Genauigkeit auf GenEval stieg von 0,07 (7%) auf 0,54, wenn Learn-to-Steer verwendet wurde[29]. Mit anderen Worten, ein Modell, das „kaum funktioniert“ für räumliche Aufgaben, wurde in eines verwandelt, das mehr als die Hälfte der Zeit richtig liegt[29]. Auf der T2I-CompBench-Metrik stieg SD2.1 von 0,089 auf 0,365 und zeigte eine ähnlich große Verbesserung[29].

- Flux 1.0-dev (MMDiT-basiert): Die Genauigkeit stieg von 0,20 auf 0,61 auf GenEval (20% auf 61%) mit Learn-to-Steer, und eine verwandte Metrik von 0,177 auf 0,392[30]. Dies verwandelte ein Modell, das ein Treffer oder Fehlschlag war, in eines, das zuverlässig genaue räumliche Eingaben liefert.

- Übertrifft handgefertigte Verluste: Konkurrenzmethoden zur Testzeit, die auf manuell entworfenen Verlusten beruhen, erzielten durchweg niedrigere Ergebnisse. Zum Beispiel erreichte ein früherer Ansatz namens STORM nur 0,19 auf SD2.1 GenEval, während Learn-to-Steer 0,54 im selben Test erzielte[31]. Ein weiterer Basisansatz, FOR (Fast Optimizer for Restoration) und seine räumliche Variante, erreichte etwa 0,26–0,35 auf SD2.1, immer noch weit hinter der Leistung von L2S[32]. Diese Unterschiede zeigen, dass der datengetriebene gelernte Verlust effektiver ist als Verluste, die durch Menschen kodiert werden.

- Gleichauf mit feinabgestimmten Modellen: Vielleicht am beeindruckendsten ist, dass das gelernte Steuern fast die Genauigkeit von Modellen erreicht oder übertrifft, die explizit für räumliche Beziehungen feinabgestimmt wurden. Die COMPASS-Methode (die das Diffusionsmodell mit räumlich bewussten Daten und einer speziellen Token-Ordnung neu trainiert) erreichte 0,60 auf Flux’s Benchmark[33]. Learn-to-Steer, ohne jegliches Modell-Retraining, erzielte 0,61 – im Wesentlichen auf Augenhöhe[33]. Dies zeigt, dass Testzeit-Optimierung Spitzen-Fidelity erreichen kann, die zuvor ein intensives Modelltraining erforderte. Darüber hinaus geschah dies, während die anderen Fähigkeiten des Basismodells intakt blieben (COMPASS hingegen verbesserte die räumliche Fähigkeit, verursachte jedoch als Nebeneffekt Einbußen in Farb- und Zählgenauigkeit[34]).

- Generalisierung mehrerer Beziehungen: Obwohl der Beziehungsklassifikator nur auf einzelne Beziehungen trainiert wurde, zeigte Learn-to-Steer die Fähigkeit, Aufforderungen mit mehreren gleichzeitigen Beziehungen zu bewältigen. In einem Stresstest mit 3–5 Objekten und bis zu drei Beziehungen in einer Aufforderung scheiterte das Basismodell fast immer (praktisch 0% Erfolg)[35][36]. Mit aktiviertem L2S erzielte das Modell einen erheblichen Anstieg – zum Beispiel etwa 28% Genauigkeit bei Aufforderungen mit zwei Beziehungen unter drei Objekten und etwa 10–12% Genauigkeit bei sehr komplexen Fällen von drei Beziehungen unter vier oder fünf Objekten[37][38]. Diese Zahlen sind in absoluten Zahlen nicht hoch, aber sie sind Größenordnungen besser als das nahezu Null des ununterstützten Modells, was darauf hindeutet, dass die Methode mehrere gelernte Ziele bis zu einem gewissen Grad zusammensetzen kann. Wichtig ist, dass die Leistung sich gleichmäßig verschlechtert, wenn mehr Beziehungen hinzugefügt werden, anstatt zusammenzubrechen – was darauf hindeutet, dass jede Beziehung von dem Ansatz einigermaßen unabhängig gehandhabt werden kann[39]. Diese kompositionelle Generalisierung ist ein vielversprechendes Zeichen für die Bewältigung aufwendigerer Szenenbeschreibungen in der Zukunft.

Ebenso aussagekräftig sind die qualitativen Ergebnisse. Die Beispiele im Papier zeigen, dass mit Learn-to-Steer erzeugte Bilder die räumlichen Anweisungen im Prompt getreu widerspiegeln und gleichzeitig eine hohe Bildqualität beibehalten[40]. In Szenarien, in denen vanille Diffusion oder andere Methoden Objekte falsch platzieren oder einige Entitäten auslassen würden, produziert L2S Bilder, in denen die Objekte korrekt angeordnet und alle vorhanden sind. Es bewältigt auch ungewöhnliche Anfragen souverän – z.B. kann es „einen Bus unter einer Zahnbürste“ oder „einen Elefanten unter einem Surfbrett“ mit der richtigen räumlichen Anordnung darstellen, ohne die bizarren Verschmelzungen, die andere Methoden erzeugen[41]. Das NVIDIA-Team weist darauf hin, dass ihre Methode die drei häufigen Fehlerquellen überwindet: Sie behebt Objektfehlplatzierungen, verhindert Entitäten-Vernachlässigung (jedes Objekt im Prompt erscheint im Bild) und vermeidet Objektfusion (keine surrealen Hybride mehr, die durch das Verschmelzen zweier Gegenstände entstehen)[3]. In direkten Vergleichen könnten andere Baselines eine Vase oder ein Zebra aus einer Szene weglassen oder sie vermischen, während die Ausgaben von Learn-to-Steer alle richtigen Teile in der richtigen Konfiguration enthalten[3]. Diese Steigerung der Prompt-Treue – genau das zu bekommen, was gewünscht war, wo es gewünscht war – ist ein großer Fortschritt für die Zuverlässigkeit generativer KI-Ergebnisse.

Optimierung zur Inferenzzeit: Kosten und Kompromisse

Der Ansatz von Learn-to-Steer, während der Inferenz zu optimieren, bringt sowohl Vorteile als auch Überlegungen mit sich. Auf der positiven Seite bedeutet Testzeit-Optimierung, dass wir die Gewichte des Modells nicht ändern oder teures Feintuning für räumliche Aufgaben durchführen müssen[42]. Dasselbe vortrainierte Modell kann flexibel nur dann „gesteuert“ werden, wenn es nötig ist – seine ursprüngliche Vielseitigkeit bleibt erhalten, wenn keine räumliche Kontrolle erforderlich ist[34]. Dies vermeidet den Kompromiss, den man bei feinabgestimmten Modellen sieht, die möglicherweise auf räumliche Beziehungen überanpassen und dabei andere Fähigkeiten (wie Farbgenauigkeit oder Zählen) beeinträchtigen können[34]. Bei NVIDIAs Ansatz kann man, wenn ein Prompt keine räumlichen Beziehungen angibt, das Diffusionsmodell einfach normal ohne zusätzlichen Aufwand ausführen, wobei die ursprüngliche Geschwindigkeit und die Ausgabeeigenschaften beibehalten werden. Das Steuern wird nur bei Prompts aktiviert, die dies erfordern[43].

Die Kehrseite der Medaille ist jedoch, dass, wenn wir diesen Inferenzzeitverlust tatsächlich anwenden, er mit einem Rechenaufwand verbunden ist. Der Prozess erfordert, dass der Klassifikator ausgeführt und die Gradienten während der Generierung mehrfach zurückpropagiert werden, was die Bildsynthese erheblich verlangsamen kann. Die Autoren haben gemessen, wie viel langsamer es wird: Beim kleineren Flux 1.0-schnell-Modell stieg die Generierungszeit von ~0,5 Sekunden pro Bild auf ~16,5 Sekunden mit Learn-to-Steer – also eine Verlangsamung um das 33-fache[44]. Beim größeren Flux 1.0-dev-Modell wurden aus 11 Sekunden 6 Minuten (~33-fach langsamer). Stable Diffusion 2.1, das normalerweise etwa 4,5 Sekunden pro Bild auf ihrer Hardware benötigt, erhöhte sich mit Steuerung auf ~90 Sekunden (~20-fach langsamer)[44]. SD1.4 erlebte einen ähnlichen Anstieg (4,5s auf ~80s)[44]. Diese sind nicht unerhebliche Überköpfe. In Szenarien, in denen Geschwindigkeit und Skalierbarkeit entscheidend sind (z. B. bei der Bildgenerierung mit hohem Durchsatz oder in Echtzeitanwendungen), kann es unpraktisch sein, bei jedem einzelnen Bild eine Optimierung zur Testzeit anzuwenden.

Es gibt einige Möglichkeiten, dies abzumildern. Eine besteht darin, wann und wie die Optimierung angewendet wird, zu begrenzen. Learn-to-Steer optimiert nur während der ersten Hälfte der Diffusionsschritte in ihrer Implementierung, was sie als ausreichend empfanden, um den Kurs für das Bild festzulegen. Zudem kann es selektiv genutzt werden: Ein AI-Bilddienst könnte ein Bild normal generieren und nur dann einen zweiten Durchlauf mit aktiviertem L2S durchführen, wenn das Ergebnis räumlich ungenau aussieht (oder der Benutzer ausdrücklich eine strikte räumliche Anordnung anfordert). Ein weiterer Ansatz ist die Verbesserung der Effizienz: Da der Relationsklassifikator ziemlich klein ist und nur wenige Aufmerksamkeitskarten beteiligt sind, entsteht der Hauptaufwand durch die Rückpropagation durch das große Diffusionsmodell über mehrere Schritte. Zukünftige Forschungen könnten untersuchen, dies mit besseren Optimierern oder partiellen Updates zu beschleunigen. Dennoch ist die Methode derzeit am besten geeignet für Fälle, in denen Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit – z.B. beim Erstellen eines präzisen Diagramms oder einer Szene für ein Design oder beim Umgang mit relativ kleinen Bildmengen, bei denen Qualität vor Quantität steht.

Allgemeinheit und Robustheit sind ein weiterer Aspekt von Kompromissen. Der Learn-to-Steer-Framework erwies sich überraschend allgemein über Modellarchitekturen hinweg (UNet vs. MMDiT)[24], was darauf hindeutet, dass es auf andere Diffusionsmodelle oder zukünftige Systeme mit minimaler Anpassung anwendbar sein könnte. Voraussetzung ist, dass man ein Cross-Attention- oder ein ähnliches Ausrichtungssignal aus dem Modell extrahieren kann. Es zeigt auch Robustheit im Umgang mit mehreren Relationen und nie zuvor gesehenen Objektkombinationen aufgrund der Art, wie es trainiert wurde (Fokussierung auf generische Aufmerksamkeitsmuster). Es ist jedoch erwähnenswert, dass es einige Einschränkungen gibt. Die Analyse des Papiers weist darauf hin, dass das, was als „oben“ oder „unten“ zählt, in 2D – durch die Pixel und die Aufmerksamkeit des Bildes – beurteilt wird, was möglicherweise nicht immer mit dem tatsächlichen 3D-räumlichen Verständnis übereinstimmt[45]. Wenn beispielsweise ein Objekt in 3D-Raum vor einem anderen steht, könnte es aus einem bestimmten Kamerawinkel im 2D-Bild unter dem anderen erscheinen, was die räumliche Relation verwirrt. Learn-to-Steer modelliert keine Tiefe oder realen Größenverhältnisse explizit; es lernt rein aus visuellen Aufmerksamkeitsüberlagerungen. In komplexen Szenen mit Perspektive könnte es daher eine Relation erzwingen, die im 2D-Projektionssinn sinnvoll ist, aber nicht in einem wirklich physischen Sinne[45]. Darüber hinaus kann die Methode zwar bis zu drei Relationen handhaben, aber ihre Genauigkeit nimmt ab, wenn die Szenen sehr überfüllt werden[46]. Eine perfekte Szene mit beispielsweise fünf Objekten zu erzeugen, die alle zueinander in Beziehung stehen, ist nach wie vor eine offene Herausforderung – manchmal gelingt die Methode, manchmal nicht[37]. Diese Einschränkungen zeigen, dass es Raum für Verbesserungen gibt, möglicherweise durch die Einbeziehung ausgefeilterer Überlegungen oder einer mehrstufigen Planung für komplexe Eingaben.

Größere Auswirkungen: Prompt-Treue und zukünftiges Modelldesign

Durch die drastische Verbesserung der räumlichen Treue markiert NVIDIAs Learn-to-Steer einen wichtigen Schritt in Richtung vertrauenswürdigerer multimodaler Systeme. Für Benutzer – ob Künstler, Designer oder Unternehmensentwickler – bedeutet ein Text-zu-Bild-Modell, das räumliche Anweisungen tatsächlich respektiert, weniger Frustration und manuelle Korrekturen. Es bringt uns näher an „was du eingibst, ist was du bekommst.“ Diese Treue geht über hübsche Bilder hinaus; es geht darum, den Output der KI auf eine kontrollierbare Weise mit der Absicht des Benutzers in Einklang zu bringen. In gewisser Weise verbessert es die multimodale Ausrichtung: die textuelle Modalität (Beziehungen, die in Sprache beschrieben werden) wird treuer in der visuellen Modalität (dem generierten Bild) widergespiegelt [3]. Verbesserte Ausrichtung im räumlichen Denken kann sich auch auf andere Aspekte des Prompts auswirken, da der Ansatz zeigt, dass es möglich ist, spezifische Fehlerarten (wie Objektplatzierung) anzugehen, ohne andere (wie Farbe, Anzahl oder Gesamtkohärenz) zu beeinträchtigen [34]. Es ist ein Beweis dafür, dass wir domänenspezifisches „Allgemeinwissen“ nachträglich in ein großes generatives Modell einfügen können, anstatt zu hoffen, dass ein einziges riesiges Modell alles von Anfang an richtig macht.

Der Erfolg der Nutzung von Cross-Attention-Karten als Lehrsignal könnte zukünftige Modellentwürfe und Trainingsregime beeinflussen. Eine Implikation ist, dass zukünftige Diffusionsmodelle möglicherweise Module integrieren, die intern bestimmte Einschränkungen überwachen oder durchsetzen. Ein Modell der nächsten Generation könnte zum Beispiel einen gelernten Verlust (wie diesen Klassifikator) als Teil seines Trainings und nicht nur der Inferenz beinhalten. Ein solches Modell würde effektiv mit einem Tutor trainieren, der es bestraft, wann immer es Objekte falsch anordnet, und könnte so räumliches Denken von Anfang bis Ende verinnerlichen. Das könnte langfristig den Bedarf an Optimierung zur Testzeit verringern. In der Zwischenzeit bieten Ansätze wie Learn-to-Steer ein vielseitiges Toolkit: Sie können als eine Form der Post-Training-Spezialisierung auf bestehende Modelle aufgesetzt werden. Dies ist attraktiv für Unternehmensanwendungen, bei denen man ein allgemeines vortrainiertes Modell sicher an eine spezielle Anforderung anpassen kann (wie immer Layout-Anweisungen zu befolgen), ohne die Integrität des Modells bei anderen Aufgaben zu gefährden.

Es gibt auch eine umfassendere Botschaft über datengetriebenes Verlustdesign. Das manuelle Erstellen einer Verlustfunktion entspricht im Wesentlichen dem Raten, wie sich das Modell verhalten sollte, während das Lernen einer Verlustfunktion es dem Modell ermöglicht, uns mitzuteilen, was funktioniert. Hier lassen die Forscher durch das Erforschen der eigenen Aufmerksamkeit des Modells die Daten (invertierte Bilder und Aufmerksamkeitskarten) das richtige Ziel offenbaren. Dieses Prinzip könnte auf andere generative Abstimmungsprobleme angewendet werden. Wir könnten ein ähnliches „gelerntes Steuern“ sehen, um Attributkonsistenz sicherzustellen (z.B. dass ein „roter Würfel“ tatsächlich rot ist), das Zählen (um sicherzustellen, dass ein Hinweis auf fünf Äpfel tatsächlich fünf unterschiedliche Äpfel ergibt) oder sogar Stilkonstanz über mehrere Bilder hinweg. Jedes würde das Training eines kleinen Netzwerks auf den internen Daten des Modells beinhalten, um einen spezifischen Aspekt der Generierung zu lenken.

Schließlich könnte Prompt-Engineering dank solcher Techniken weniger eine Kunst und mehr eine Wissenschaft werden. Anstatt unsere Text-Prompts zu verdrehen, um ein Modell dazu zu bringen, das zu tun, was wir meinen („vielleicht hört es, wenn ich sage ‚ein Hund ganz rechts von einem Teddybär‘...“), können wir uns auf gelernte Controller verlassen, um die Interpretation zu erzwingen. Das befreit die Nutzer, exakt das zu spezifizieren, was sie wollen, und dem System zu vertrauen, den Rest zu übernehmen. Bei mehrteiligen Prompts oder komplexen Szenen bedeutet die Fähigkeit, die Kontrolle über jede Beziehung oder jedes Detail zu behalten, dass generative Modelle für mehr kompositionelle Aufgaben genutzt werden können – wie das Entwerfen eines Storyboards, das Gestalten eines Benutzeroberflächenlayouts oder das Erstellen wissenschaftlicher Diagramme – bei denen räumliche Genauigkeit entscheidend ist.

Zusammenfassend zeigt das Learn-to-Steer-Papier von NVIDIA ein aufschlussreiches Gleichgewicht zwischen maschinellem Lernen und praktischer Problemlösung. Durch die Nutzung des Wissens eines Modells (via Kreuzaufmerksamkeit) und das Einbringen eines gelernten Ziels bei der Inferenz wird ein neues Niveau der Prompt-Treue für räumliche Anfragen erreicht. Der Ansatz bringt zwar Kompromisse bei den Berechnungskosten mit sich, öffnet jedoch die Tür zu gezielten Verbesserungen generativer Modelle, ohne sie von Grund auf neu trainieren zu müssen. Da Diffusionsmodelle immer zentraler in der KI-Inhaltserstellung werden, sorgen solche Lösungen dafür, dass „kleine Details“ wie die Platzierung von Objekten im Bild nicht so leicht übersehen werden. Es ist ein überzeugendes Beispiel dafür, wie ein wenig zusätzliche Intelligenz – in Form einer gelernten Verlustfunktion – ein riesiges generatives Modell zu noch größerer Übereinstimmung mit menschlicher Absicht lenken kann[3][47]. Der Weg in die Zukunft könnte darin bestehen, solche Mechanismen direkt in das Modelltraining zu integrieren oder sie auf neue Arten von Einschränkungen zu erweitern, aber eines ist klar: Modelle lernen zu lassen, wie sie sich selbst steuern, ist eine kraftvolle Idee, die wir in Zukunft wahrscheinlich noch viel öfter sehen werden.

[1] [4] [7] Datengetriebene Verlustfunktionen für die Optimierung zur Inferenzzeit in der Text-zu-Bild-Generierung

https://learn-to-steer-paper.github.io/

[2] [3] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] Datengetriebene Verlustfunktionen für die Optimierung zur Inferenzzeit bei der Text-zu-Bild-Erzeugung