Grokipedia:xAI 強大的 AI 百科全書揭幕!

作者:Boxu Li

介紹

早期訪客造訪 Grokipedia 時,遇到的是一個極簡介面:首頁標題為「Grokipedia v0.1」,除了一個搜尋欄外,幾乎沒有其他內容。這種簡樸的設計是有意為之——網站的設計是為了閱讀,而非編輯,與 Wikipedia 的社群可編輯頁面不同。用戶只需輸入主題,即可獲得一篇像簡明百科全書條目的文章。值得注意的是,Grokipedia 的條目是由 xAI 的大型語言模型 Grok AI 生成的,而非由人類志願者撰寫。根據馬斯克的說法,「目標是創建一個開源的、全面的知識集合」,利用 AI 快速收集和展示事實。這段介紹概述了 Grokipedia 的核心功能、其背後的技術架構、實際應用案例、與現有平台的比較,以及其對知識獲取的潛在影響。

核心能力與使用者體驗

AI 驅動的知識檢索與綜合: Grokipedia 的核心功能在於其能夠從多個來源檢索最新資訊並將其綜合為連貫的百科全書風格文章。當用戶搜尋一個主題時,系統會利用 Grok AI 從網絡上獲取相關數據,包括最新的新聞網站、學術論文、官方數據庫,甚至是來自馬斯克社交網絡 X(前稱 Twitter)的帖子,然後生成一篇文章[10]。實質上,Grokipedia 執行的是即時研究:它「查看頂級來源……閱讀 X 帖子和官方網站……[並]檢查論文和政府數據」以組織事實[11]。這種檢索增強的方法讓它能夠包含新鮮、即時的資訊,這是傳統百科全書可能落後的地方。例如,xAI 的 Grok 模型是基於 X 的即時數據訓練,使其能夠掌握近期事件和討論[12][13]。不像大多數 LLMs 有固定的訓練截止,Grok 是*“設計為知道現在正在發生什麼”*,將即時數據流整合到其回答中[13]。

連接到 Grok 模型: Grokipedia 背後是 Grok 聊天機器人 AI,即 xAI 的旗艦 LLM。Grok 首次亮相於 2023 年,被譽為馬斯克對 ChatGPT 的回應,以其「反叛特質」和實時意識而聞名[14][12]。技術上,Grok 的架構既適合擴展又靈活。xAI 開源了其早期的 Grok-1 模型,揭示了一個3140 億參數專家混合(MoE)變壓器網絡[15]。這種 MoE 設計使得每次查詢只激活部分專家,從而在不對每個 token 產生全部計算成本的情況下實現大規模模型容量[16]。Grok 模型持續進化(據報導 xAI 在 2025 年底進展到 Grok 4),重點在於擴展上下文長度和工具使用整合。值得注意的是,Grok 4 支持極大的上下文窗口(最多達 256,000 個 token),並通過強化學習訓練來**「使用工具」,如網頁搜尋和 X 平台查詢以獲取即時資料**[17][18]。實際上,這意味著 Grokipedia 的 AI 可以自主發出搜尋查詢,提取信息並將其納入所撰寫的文章中。與 X 的深度整合是一項獨特功能——Grok 可以執行 X 貼文的高級語義搜索,甚至分析平台的媒體來回答問題[17]。這種 Grokipedia 與 Grok 模型工具使用功能的緊密結合,使該平台能夠按需獲取事實並不斷更新其知識庫。

用戶體驗 – 帶有來源的百科全書式答案: 使用 Grokipedia 感覺就像是在使用加強版的維基百科,但有幾個關鍵不同。其介面乾淨且簡單,強調搜尋查詢 -> 答案的流程,沒有編輯按鈕、討論頁或冗長導航連結的干擾[7]。當您查詢一個主題時,Grokipedia 會返回一篇編寫良好、連貫的文章,以百科全書的語氣撰寫,通常比維基百科典型的乾燥文風更具對話性和可讀性[19]。複雜的主題可能會以簡單語言進行介紹(例如,*“好吧,讓我們在不涉及複雜數學的情況下解釋愛因斯坦的著名理論...”*作為相對論的假設開頭)[20],反映出 Grok 更加非正式的風格。重要的是,該平台努力為每個主張提供證據。每篇 Grokipedia 條目都附有參考資料和引用,但格式與維基百科不同。取代群眾來源的註腳,Grokipedia 的 AI 本身提供內嵌來源鏈接或引用清單來支持其提出的事實[4]。馬斯克宣稱 AI “為每一行提供證據”,允許用戶直接點擊並驗證來源[10]。在目前的 v0.1 版本中,一些評論者指出引用透明度不完美——引用資料列出但不總是與特定句子相關聯[21][22]。即便如此,Grokipedia 上的主要文章有大量來源。例如,埃隆·馬斯克的 Grokipedia 傳記長達 ~11,000 字,引用超過 300 個外部網站作為參考[23],遠超過他的維基百科頁面的引用數量。通過自動整合這些引用,Grokipedia 旨在讓讀者輕鬆檢查 AI 獲取資訊的來源,並解決有關 AI“幻覺”事實的擔憂。

專注於實時且全面的報導: Grokipedia 的核心優勢在於速度和廣度。因為文章是由 AI 即時生成(或動態更新),該平台能夠快速覆蓋小眾或新興話題,即使是那些缺乏維基百科條目的主題。觀察者指出,Grokipedia 理論上可以在幾秒鐘內生成一篇關於突發新聞事件或熱門話題的文章,並納入最新的數據可用。這與維基百科較慢的、基於共識的更新周期形成對比,志願編輯可能需要數小時或數天才能更新或創建一篇關於新發展的文章。馬斯克強調了這種靈活性:在「清除宣傳」的延遲之後,Grokipedia 在十月底推出,迅速包含了非常近期的政治內容(如 2025 年 10 月正在進行的美國政府停擺中的敘事),這對維基百科的時效性構成挑戰。因此,用戶體驗是一個實時更新的參考資料——可以搜索一個正在發展的故事或新聞中的人物,並獲得一個綜合概述,引用來自新聞文章和社交媒體帖子,這些信息只有幾小時的歷史。早期的行銷甚至將 Grokipedia 描述為提供*「即時事實,零偏見」*,並能立即驗證每一個事實。雖然「零偏見」是一個大膽的聲明(我們在下面會批判性地檢視),但即時可用的信息無疑是該平台能力的賣點。

背後揭秘:Grokipedia 的技術架構

Grokipedia 的架構結合了強大的大型語言模型 (LLM) 與精密的檢索和知識更新管道。以下我們解析已知及推測的組成部分:

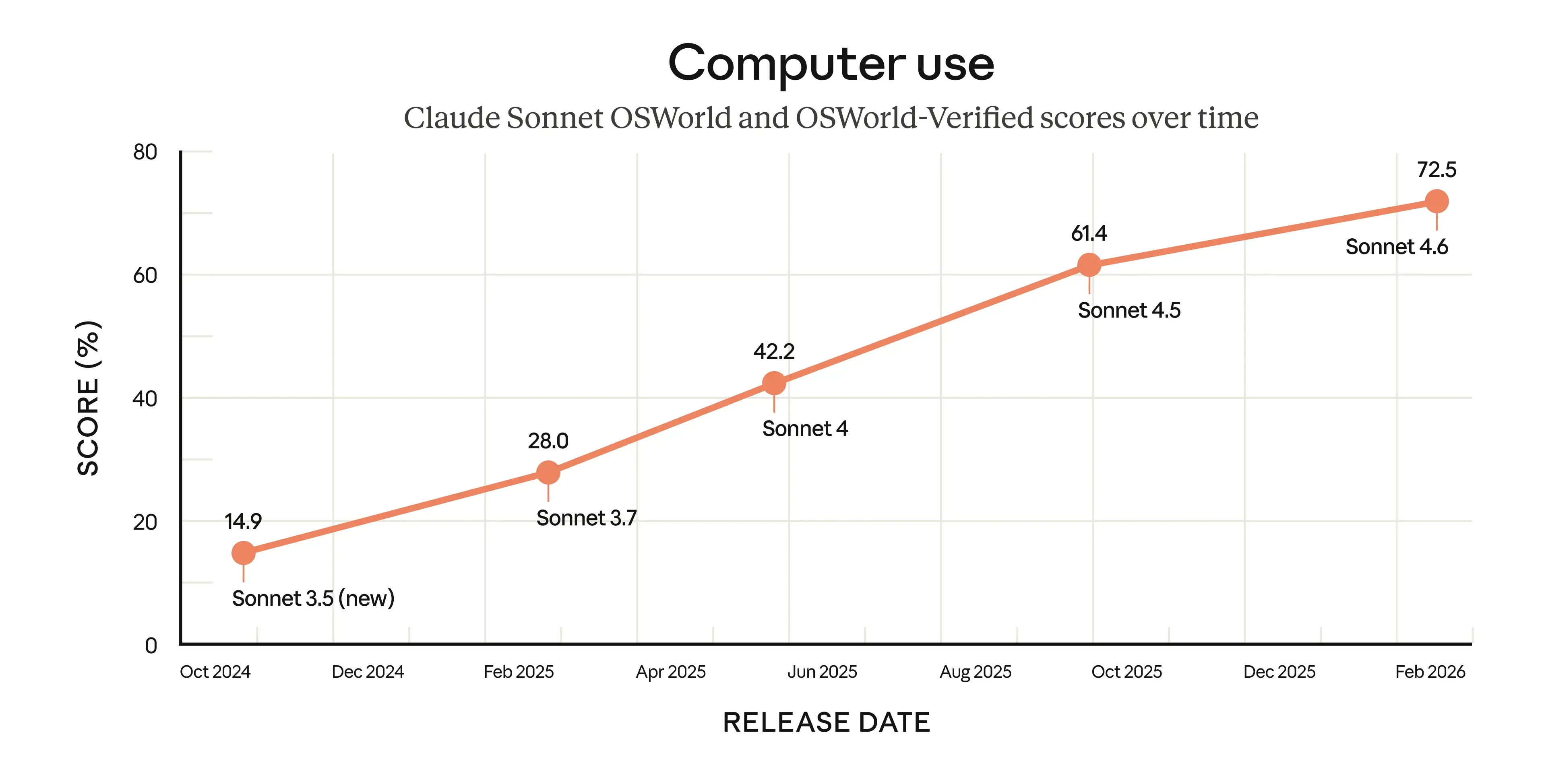

- xAI 的 Grok 模型: Grokipedia 的核心是 Grok LLM,這提供了自然語言生成和推理引擎。Grok 的開發在 LLM 領域中是獨樹一幟的。第一版 Grok-1 是一個龐大的 314B 參數專家混合模型,由 xAI 從頭開始訓練[15]。這種 MoE 設計意味著模型由許多專家子網構成,每次預測僅有一小部分(據報 25%)的參數是活躍的[16]。這種架構允許在控制推理成本的同時擴展到數千億參數,讓 Grok 在容量和效率上都具備優勢。在 2024-2025 年間,xAI 對 Grok 進行了多次迭代(通過版本 1.5、2、3 和 4)以提高其能力。據推測,Grok 4 在 2025 年為 Grokipedia 提供動力,並引入了幾個先進功能。它擁有極大的 上下文窗口(最多 256k 個 tokens)[29],可以在撰寫文章時攝取和推理大量文本(相當於數十篇文檔)。這對於百科全書 AI 至關重要:Grok 可以一次性閱讀多篇來源文章、社交媒體討論或科學論文並整合其信息。Grok 4 也被設計為具備 高推理性能——xAI 聲稱其達到了“前沿”推理水平,引用了像 人類的最後考試 這樣的基準測試,Grok 4 的重型變體是首個得分超過 50% 的模型[30]。在實際操作中,Grok 的規模和設計使其能夠相對快速地處理具有大量證據基礎的複雜話題(xAI 已優化某些 Grok 變體以約 90 tokens/秒的速度生成輸出)[31][32]。

- 檢索機制和數據來源: Grokipedia 不僅依賴於 Grok 的預訓練知識;它還能夠實時從外部來源檢索信息。這種檢索增強的生成是其架構的核心。據報導,Grok 4 經過 強化學習訓練以“使用工具”進行實時數據訪問,這意味著模型可以在需要最新事實時決定調用搜索子系統[18]。在 Grokipedia 的上下文中,當查詢到達時,系統可能會觸發兩個主要檢索通道:一個是 網頁搜索 和一個 X 平台搜索。網頁檢索會查詢搜索索引或特定的可信數據庫(新聞網站、維基百科本身、學術存儲庫等)以找到相關文檔。X 檢索則利用 Grok 4 的獨特能力,通過 Twitter/X 發佈的帖子進行 “高級關鍵詞和語義搜索”[17]。這是一種其他 LLM 如 GPT-4 所不具備的專有集成——Grok 可以直接接入 X 的社交媒體內容,即使是分析那裡發佈的圖片或視頻以提取信息[17]。通過結合這些來源,Grokipedia 網羅廣泛的資訊來源:例如,一個像 “火星樣品返回任務 2025” 這樣的主題可能會從 NASA 的最新新聞稿、新聞文章、來自 SpaceX 或科學家的推文以及現有的維基百科頁面中獲取上下文。所有這些文本都可以被輸入 Grok(在其大上下文中輕鬆適應),然後模型 綜合成統一的文章。在綜合過程中,系統還會提取片段作為引用使用。模型撰寫的每一句話都可以與檢索到的文件進行核對,Grokipedia 會將該陳述的來源作為參考鏈接。理論上,這種 “AI 驗證事實” 能夠以 Grok 模型的能力取代維基百科的大量志願編輯者,將聲明與參考文本進行交叉驗證[8]。結果是一篇由 AI 生成的文章,這篇文章不僅基於模型的內部訓練數據,還基於現實世界的來源材料。這種架構類似於某些 AI 搜索引擎(如 Perplexity.ai 或 Bing Chat)的工作方式,但 xAI 已將其緊密集成到百科全書格式中。該平台甚至短暫推遲了其發布以微調這一過程——馬斯克表示他們需要 “做更多工作以消除初始結果中的宣傳”,這表明他們可能調整了 AI 信任的來源或數據以及其過濾信息的方式[2],這表明他們可能調整了 AI 信任的來源或數據以及其過濾信息的方式。

- 知識更新系統: Grokipedia 的一個技術目標是維持一個不需人工編輯的最新知識庫。利用檢索管道,Grokipedia 實際上擁有了一個持續更新的機制:每當查詢發生時,它就可以獲取最新的可用信息。這意味著“知識截止點”是動態的——換句話說,Grokipedia 的知識和查詢時刻一樣新,前提是相關信息在線上存在。對於快速變化的事件,模型可以重新生成文章以包含新事實。實際上,熱門頁面可能會在背景中定期自動刷新,或在用戶請求時即時更新。與靜態的維基百科文章相比,後者可能在某人編輯之前不會反映事件,Grokipedia 的 AI 生成條目可以反映剛剛發生的新聞。xAI 設計的 Grok 4 強調 “實時網絡 + X 集成” 作為核心競爭力[32][33],這直接服務於這個始終保持新鮮的知識目標。此外,由於 xAI 控制模型,他們可以推送 模型更新或微調 以糾正系統錯誤或添加新的數據來源。如果某些領域缺少在 Grok 的視野中,開發人員可以將其納入模型或檢索索引。還意味著用戶反饋迴路最終可能會發揮作用;雖然 Grokipedia 沒有公開編輯,未來版本可能允許用戶標記不準確的信息,然後可以通過調整檢索過濾器或更新模型的訓練來糾正。總之,Grokipedia 的架構是為了 持續學習 而建構的:它利用實時數據抓取進行即時更新,並可以由 xAI 團隊逐步改進,隨著學習到更多有關其性能的信息。這與維基百科內容的群眾外包、慢速演變模式有著根本的不同。它用更為流動的自動再生方法取代了 wiki 的持久版本編輯歷史。當然,挑戰在於確保這種快速更新能 保持準確性——這個問題我們稍後會討論。但從工程角度來看,Grokipedia 是將 最先進的 LLM(Grok) 與 複雜檢索系統 結合以創建一個活生生的參考資源的展示。

實際使用範例及其意義

Grokipedia 的出現對於不同的用戶群體具有重要的實際意義——從開發者和企業到日常科技愛好者。讓我們來探討一些實際的使用案例,以及這本 AI 百科全書對不同受眾的意義:

對於開發者和科技創建者

開發人員可以通過 Grokipedia 的 API 和整合潛力 受益。xAI 提供了 Grok 模型的 API[34],從而可以以程式化的方式利用 Grokipedia 的功能。想像一下,建立一個研究助手或問答系統,隨時提取 Grokipedia 的文章——開發人員可以使用主題查詢 API,並獲得以 JSON 或 HTML 格式呈現的 AI 生成、帶來源引用的文章。這就像擁有一個機器生成的 Wikipedia,可以嵌入到應用程式中。事實上,一些早期愛好者已經使用 Grok API 嘗試了非官方的「Grokipedia 機器人」,以百科全書風格回答事實問題[35]。對於開發人員來說,這開啟了 將即時知識整合到應用程式中 的可能性,而不需要手動維護事實資料庫。例如,金融科技應用程式可以調用 Grokipedia 的 API 來獲取最新的金融法規摘要,或是編程助手可以從 Grokipedia 獲取技術術語的解釋。此外,由於 Grok 是 LLM,開發人員可以利用其基礎模型進行超越靜態文章的任務——例如,可以通過 API 提示 Grok 進行自定義查詢,如 「比較 Grokipedia 的氣候變遷文章內容與 Wikipedia 的版本」,以獲得分析性答案。需要注意的是:需要監控 API 的使用以確保準確性,並且 xAI 可能會對大量使用收費,但前景是 Grokipedia 成為開發人員的 知識即服務平台。工具如 Apidog 已經強調了如何安全地測試和整合 Grokipedia 的 API[36][37]。從戰略角度來看,如果 Grokipedia 的內容在開放授權下發布(馬斯克曾說「開源」),開發人員甚至可能可以為專門領域 自我託管 知識庫的快照或分叉。例如,一家醫療公司可以使用 Grok 的引擎來處理自己的醫學文獻,以建立內部使用的「MedWiki」。總體而言,Grokipedia 暗示了一種新範式,開發人員依賴 AI 策劃的知識庫,而不是靜態資料庫或第三方維基,從而能夠獲得始終更新的資訊並以自然語言傳遞。另一方面,開發人員需要針對關鍵應用 審查輸出;我們知道,LLM 可能會出錯,因此如果在生產中使用 Grokipedia,建議進行嚴格的測試(可能還需與 Wikipedia 或其他來源進行團隊交叉檢查)。

適用於企業和商業用戶

對於企業來說,Grokipedia 不僅是一個機會,也是一個戰略考慮。一方面,它可能成為一個效率提升的利器:公司花費大量精力來維護文檔和知識庫。有了像 Grokipedia 這樣的 AI 系統,企業可以擁有一個從內部數據和外部新聞不斷更新的內部百科全書。xAI 提供了 Grok Enterprise 解決方案,這意味著組織可以使用 Grok 模型來索引他們的專有數據,類似於 Grokipedia 如何索引公共網絡。這可以讓跨國公司立即生成關於競爭對手的簡報,使用最新的財報和新聞文章,全部由 AI 編輯而成。Grokipedia 的方法也可能改變分析師和知識工作者的研究方式——他們可以依賴 AI 提供報告或摘要的初稿,並附有參考資料,而不是手動搜索和拼湊信息。這顯然具有生產力的影響:減少在例行事實查找上的時間,意味著更多的精力可以放在分析和決策上。然而,企業必須權衡信任和偏見問題。Grokipedia 明確旨在去除 Musk 所認為的維基百科的意識形態偏見。對於企業,尤其是那些關心公眾形象或合規事實的企業,信息的傾向性至關重要。如果 Grokipedia 確實在某些話題上有保守或與 Musk 對齊的傾向(如早期分析所示),組織需要將其視為眾多來源之一,而不是權威。例如,一家媒體公司在進行盡職調查時可能會使用 Grokipedia 來查看某個話題的替代框架,但也會查閱維基百科和專家來源以獲得平衡的觀點。在金融或醫療等行業,任何 AI 提供的事實都需要合規檢查——AI 百科全書可能引用不被行業標準視為權威的來源。因此,企業在利用 Grokipedia 獲取快速洞察的同時,應該實施驗證工作流程。另一個影響是競爭的:Grokipedia 可能會吸引流量從像維基百科這樣的網站轉移,許多公司支持或使用這些網站。如果 Musk 的平台增長,企業可能會考慮與之互動(例如,確保他們公司的 Grokipedia 條目準確,就像他們關注維基百科頁面或 Google 的 SEO 一樣)。我們甚至可能看到公關影響——例如,企業發布的新聞稿或數據格式易於 Grokipedia 的 AI 讀取,希望影響 AI 如何呈現其信息。總之,企業應該將 Grokipedia 視為新的知識基礎設施:它可以加速內部研究和信息收集,但必須在了解其 AI 驅動的特點、缺乏人工編輯監管和潛在偏見的情況下採用。

給一般技術達人用戶

技術愛好者和一般大眾可能會發現 Grokipedia 對個人知識需求來說是一把雙刃劍。好的一面是,它提供了一種非常方便的方式來掌握主題的要點,並附上來源。對於技術精通的用戶來說,Grokipedia 能夠通過綜合最新的論文、IBM 的更新和專家的相關推文,簡潔地回答像「什麼是量子霸權?」這樣的問題,這一點可能會受到他們的讚賞,因為手動完成這些工作可能需要大量的點擊和交叉閱讀。引文的包含意味著好奇的用戶可以通過跟隨提供的鏈接立即深入研究資料來源(無論是研究論文還是新聞文章),這可能使學習更高效。此外,Grokipedia 的更為親切的語言(有時甚至帶有一點馬斯克式幽默)可以使學習複雜或傳統上枯燥的主題變得更具吸引力。例如,一般讀者可能會發現 Grokipedia 在歷史或科學主題上的語氣不那麼正式,更具敘述性,這有助於理解。該平台也可以作為現實檢查工具:由於它經常突顯 Wikipedia 上不突出的觀點,精明的讀者可能會將兩者進行比較,以查看有爭議話題的不同角度。這可能會鼓勵批判性思考——例如,注意到 Wikipedia 將某事稱為「陰謀論」,而 Grokipedia 將其作為一個有統計數據支持的合理理論,讀者可以認識到這些框架的差異,並深入研究來源以形成自己的看法。

然而,對一般用戶來說,缺點是顯著的。Grokipedia 可能會呈現自己為權威(通過模仿百科全書的格式),即使它提供的信息是有偏見或事實上值得懷疑的。早期使用顯示,Grokipedia 上的政治性或社會敏感話題以特定方式呈現。例如,2021 年 1 月 6 日美國國會大廈襲擊事件被描述為*“廣泛的投票不規則性聲稱”,而沒有澄清這些聲稱是錯誤的,且條目淡化了某些人物在煽動暴亂中的角色[41]。同樣,在 Grokipedia 上搜索“同性婚姻”可能會重定向到一篇關於“同性色情”*的文章,該文章錯誤地聲稱色情的興起加劇了 HIV/AIDS 危機[42][43]。技術精通的用戶需要識別這些為 AI 的訓練和選擇的來源中潛在的錯誤信息或偏見。不像維基百科,會明確標註邊緣理論或用“[需要引用]”標記可疑聲明,Grokipedia 的內容充滿自信的客觀性氣息——即使在推動特定敘事時(例如,強調“跨性別主義”作為一種社會傳染病,或突出媒體在報導中的“左傾”)[44][45]。實際上,不警惕的一般用戶可能會被這種權威語氣誤導。引用的存在可能會給予不當的可信度——人們可能會認為“它有來源,所以必須是真的”,但沒有意識到這些來源可能是觀點文章或精選數據。因此,技術精通的人可能會將 Grokipedia 作為研究的起點或了解馬斯克的 AI 說了什麼,但他們可能會保持懷疑的態度。許多人將繼續交叉參考維基百科或其他經過事實核查的來源。在像 StackExchange 或 Reddit 這樣的社群中,我們可能會看到用戶拉引 Grokipedia 的摘錄作為問題的快速答案,但精明的社群成員(希望如此)會仔細審查這些答案。Grokipedia 肯定可以提高一般用戶尋找信息的效率——不需要在多個搜索結果中費力尋找,AI 已經為你完成了這一切——但這需要新的媒體素養:了解這個“AI 百科”不是中立審核過的知識,而是受其輸入和偏見影響的算法產物。簡而言之,知情用戶可以從 Grokipedia 的速度和廣度中獲得價值,但他們必須充當自己的編輯,驗證和上下文化 AI 告訴他們的信息。

Grokipedia 與維基百科及其他 AI 知識工具的比較

Grokipedia 如何與現有的和其他 AI 協助的資訊服務抗衡?以下是關鍵差異的比較:

- Wikipedia(傳統) – 社群驅動,穩步前進。 Wikipedia 由數以千計的志願者撰寫和編輯,遵循中立觀點政策。內容創建是群眾外包且過程繁瑣的,內容被接受前需經過嚴格的來源驗證和共識建立[46][47]。這使得在已建立的主題上具有高度可靠性,並擁有廣泛的文章庫(約 700 萬篇英文文章)。然而,在突發新聞上,Wikipedia 的更新可能較慢,而且對於爭議性話題往往避免下定論,直到達成共識[47][48]。它在來源透明度上表現出色——每個聲明理想情況下都有內嵌引用,討論頁面公開辯論偏見問題[49]。相比之下,Grokipedia 是算法驅動且即時的:文章由 Grok AI 在幾秒鐘內生成,無需人工干預[50][49]。它可以涵蓋 Wikipedia 缺乏的利基或新興主題,並通過提取新信息即時更新[24][51]。其代價是信任和透明度——Grokipedia 的來源不是由社群策劃的,其偏見反映了其訓練數據/算法,而非中立政策[51]。Grokipedia 頁面沒有公開編輯記錄或討論論壇;責任集中在 xAI 的系統,而非非營利基金會[52]。總之,Wikipedia 提供人為驗證的知識,有較慢的更新和正式的語氣,而 Grokipedia 提供AI 合成的知識,有快速更新和更具對話性的語氣,但偏見和事實核查過程不明確。

- GPT-4 with Browsing(ChatGPT) – 具備網頁查閱功能的通用 AI 助手。 當 OpenAI 的 GPT-4 增強了網頁瀏覽功能後,可以實時搜索互聯網並回答用戶問題。像 Grokipedia 一樣,它使用 LLM 來閱讀網頁並形成答案。然而,GPT-4 的瀏覽是一種互動式問答體驗——用戶在聊天中提出問題,GPT-4 找到信息並在該會話中回應。它不創建其他人可以稍後查看的持久“文章”。而 Grokipedia 則作為一個參考平台運作:查詢返回類似文章的頁面,至少在該會話或版本中可以通過穩定的 URL 訪問。另一個差異是自動化和範圍。使用瀏覽的 ChatGPT 會跟隨用戶的指導(你可能需要指示它查找某些信息或精煉結果),而 Grokipedia 的 AI 自主決定在文章中包含哪些事實。在來源方面,如果要求,GPT-4 可以提供參考,但它並不總是預設引用並可能在未註明出處的情況下進行總結。Grokipedia 明確強調其內容的引用,試圖展示每個事實的來源。GPT-4 的一個優勢是對話的靈活性:你可以提問後續問題,而 Grokipedia 給每個查詢一次性的答案(更像是查閱百科全書條目)。ChatGPT 可能更適合分析或需要量身定制答案的情況,而 Grokipedia 在提供帶有來源的快速事實概述方面表現出色。性能方面,GPT-4(特別是使用瀏覽功能)可能回應較慢,並可能遇到付費牆或不相關的頁面,而 Grokipedia 的後台可能對數據有策劃訪問,並有更快的管道來組裝其條目。重要的是,GPT-4 訓練為中立,避免明顯的偏見,通常會澄清未經證實或有爭議的聲明。Grokipedia 的語氣,受 Musk 的理念引導,可能包含更多意見或“前衛”的觀點(它不避諱 Musk 所謂的“叛逆特質”)。尋求簡單事實答案的用戶可能更喜歡 GPT-4 更加謹慎的風格,而想要反叛或替代性摘要的用戶可能會選擇 Grokipedia。兩者各有用途:使用瀏覽的 GPT-4 就像是按需研究助理,而 Grokipedia 則旨在成為由 AI 生成的隨時參考書架。

- Claude with Retrieval – 專為文件提取優化的 AI 助手。 Anthropic 的 Claude 2 模型提供了一個功能,你可以提供給它文件,或它可以搜索存儲庫,然後 AI 使用這些材料來回答問題。概念上,這與 Grokipedia 的方法類似,都是將答案基於來源文本。然而,Claude 的提取是用戶驅動的——例如,你提供某些文本或要求它使用給定的知識庫。Grokipedia 的提取是完全整合和自動化的,默認針對開放網絡(和 X)。另一個差異在於輸出範圍:Claude 通常會給出較短的答案或幾段話來回應查詢,而 Grokipedia 傾向於輸出完整的文章長度的闡述,如果有足夠的信息(一些 Grokipedia 條目可達數千字[23])。Claude 以有幫助、無害和誠實著稱(根據 Anthropic 的定位),因此它避免採取強烈立場,並會標註不確定性。Grokipedia 沒有以相同方式進行人工定義的定位,可能會在有爭議的主題上更有信心地呈現信息(有時甚至過於自信,如所述)。在實際使用中,一個知情的用戶可能會在擁有特定文檔(例如 PDF 報告或內部知識庫)時使用 Claude 的提取功能通過 AI 查詢,而 Grokipedia 則是從整個網絡中提取一般知識的首選。若要為公司建置知識助手,Claude with retrieval 可能處理內部文檔,而 Grokipedia 則涵蓋外部事實。兩者都展示了將 LLM 與提取結合的力量,但 Grokipedia 是一個面向公眾的、集中式的 AI 生成知識庫,而 Claude 則是一個更個性化的、即時工具,用於查詢提供的信息。

- Perplexity AI 與其他 AI 搜索引擎 – 來源於網絡的引用答案。 Perplexity.ai、NeevaAI(現已關閉)、Bing Chat 的平衡模式以及類似服務提供結合 LLM 答案的網頁搜索。Perplexity 尤其提供了對查詢的簡潔回答,並引用多個來源(通常帶有鏈接至網站的腳註),使其在概念上非常接近 Grokipedia 的方法。關鍵差異在於定位:Perplexity 本質上是一個AI 驅動的搜索引擎——你提出問題,它給出一個答案(帶有來源腳註),綜合了網上的頂級結果。它不聲稱是百科全書,也不維持文章數據庫;它更像是一個即時問答。Grokipedia 則以其自稱為百科全書,暗示對主題有更結構化和詳盡的覆蓋(有章節、小節等,類似於 Wikipedia 文章)。事實上,Grokipedia 的條目可能比典型的 Perplexity 答案更長更全面,後者可能只有幾段話。Grokipedia 似乎擁有大量主題的預生成內容(啟動時有近 90 萬篇,部分由 Wikipedia 內容種子生成)[3]。這意味著對於許多常見主題,Grokipedia 並非每次都完全從頭生成,而是提供由 AI 撰寫的文章,可能是之前生成或緩存的(或許定期更新)。相比之下,Perplexity 確實是為每次查詢重新搜索,不存在“文章數量”的概念。另一個差異是 Grokipedia 可以包含典型搜索引擎可能不會包含的信息,因為它與 X 的整合,以及其可能願意使用非傳統來源。例如,如果 AI 覺得相關,Grokipedia 可能會引用一個流行的博客或推特線程,而 Perplexity 傾向於在引用答案中堅持更主流的來源。對於用戶來說,體驗可能相似——提出問題,得到帶引用的答案。但 Grokipedia 將其定位為你閱讀文章,這可能鼓勵更深入的探索(可以瀏覽和滾動文章,帶有多個章節和鏈接)。Perplexity 鼓勵你如果需要更多,可直接點擊來源鏈接或精煉你的問題。簡言之,Grokipedia 就像是一個龐大的、由 AI 撰寫的百科全書,已經預先填充並持續發展,而 Perplexity 是一個AI 元搜索引擎,提供快照答案。兩者都突顯了搜索和知識工具的方向:從鏈接列表轉向綜合答案。Grokipedia 更進一步,旨在成為知識的目的地(就像 Wikipedia 一樣),而不僅僅是中介回答框。

影響與展望:改變知識存取

Grokipedia 的出現引發了對未來知識檢索、事實查證和研究生產力的重要疑問。在許多方面,它體現了 AI 如何可能改變知識存取——但這種改變是好是壞,將取決於其演變與使用方式。

從積極的角度來看,Grokipedia 展示了無摩擦信息傳遞的潛力。原則上,它消除了查閱多個來源、聚合數據和撰寫摘要的人工開銷。對於想要學習新主題的學生、研究人員或專業人士來說,AI策劃的百科全書可以節省大量時間。事實上,它幾乎可以實時更新,這意味著知識不再是靜態的。在快速變化的情況下——比如疫情或正在展開的科學發現——Grokipedia 可以提供整合更新,而傳統百科全書則可能已經過時。這可以使AI輔助研究更加高效:想像一下,科學家能夠查詢一個系統,該系統閱讀所有關於某個主題的新論文並提供最新的摘要,或者投資者獲得具有上下文的市場相關新聞的即時摘要。Grokipedia 暗示了這種能力,儘管是在一般領域的形式。引用的整合也為 AI 在信息服務中的發展指明了一條道路:未來的系統(在教育、新聞等方面)可能都會在提供答案的同時呈現證據,而不是期望用戶信任黑盒 AI 的輸出,這增加了透明度。如果 Grokipedia 的引用、合成答案模式成為常態,我們可能會看到用戶點擊數十個搜索結果的需求減少——這是我們與互聯網知識互動方式的重大轉變。在生產力方面,像 Grokipedia 這樣的工具可以作為個人的AI研究助手,使他們能夠快速收集事實和觀點,然後將時間用於更深入的分析、創造力或決策。

然而,挑戰和風險同樣顯著。一個主要的擔憂是知識創造的集中化掌握在 AI(及其運營者)手中。維基百科的強項在於其去中心化和透明性:許多雙眼可以察覺錯誤或偏見,且有可見的編輯痕跡。而現階段的 Grokipedia 由 xAI 控制,反映其模型和數據的設計選擇與偏見。這可能會開創一個先例,使知識平台對公眾的問責性降低。如果 Grokipedia(或類似的 AI 百科全書)大幅取代維基百科,則人們擔心**“單一真理來源”可能會被操縱或扭曲而不易被察覺。我們已經看到 Grokipedia 的內容與馬斯克對主流媒體和“覺醒”文化的批評相一致[45][53]。馬斯克公開表示,該專案旨在反對他所認為的維基百科上的宣傳[1]。這意味著 Grokipedia 不僅僅是關於更快速的更新,還涉及信息的意識形態重塑。從長遠來看,這可能會藉由使某些觀點正常化來重塑公共知識**。例如,如果數百萬用戶開始閱讀 Grokipedia,曾經是邊緣的觀念(如各種陰謀論或對歷史事件的單方面解讀)可能會因其以精緻的百科全書格式呈現而獲得不當的合法性。這基本上模糊了事實與解釋之間的界限,使之比維基百科上更難以質疑(在維基百科上,有爭議的材料通常會被明確標示或公開辯論)。

另一個需要考慮的影響是對開放知識生態系統的影響。維基百科是自由授權的(CC BY-SA),其內容可以被重用;其編輯們是由於為公共資源做貢獻而受到驅動的志願者。Grokipedia的內容,雖然Musk在精神上稱其為「開源」[9],但未明確授權可供重用,且是由xAI的專有模型生成的。如果Grokipedia成為主流,知識可能不再是由公眾編輯的公共資源,而是由一家公司提供的服務。這引發了關於訪問權(是否永遠免費?)、持久性(如果資金用盡或優先事項改變怎麼辦?)及偏見的問題(如前所述)。還有事實核查和準確性的問題。正如批評者所指出的,Grokipedia已經做出了一些事實上可疑的聲明[42][54]。如果沒有一個強有力的機制迅速更正這些錯誤(除了xAI手動更新模型或來源),錯誤可能會傳播。用戶可能不知道某個聲明是否是AI的幻覺,尤其是當它被自信地傳遞並附有看似引證的資料時。如果這種AI參考模型在其他地方被複製(這很可能會發生——其他人可能會創建自己的AI百科全書),我們可能會看到平行知識庫的軍備競賽,一些帶有不同的偏見。這可能會鼓勵知識素養——人們可能會比較來源——但也可能導致回音室效應(例如,不同的政治派系各自信任自己的AI參考,從而確認他們的觀點)。

從生產力的角度來看,像 Grokipedia 這樣的工具可以提供極大的幫助,但它也可能無意中降低批判性研究技能。如果人們習慣於一鍵獲得答案,他們可能會較少練習評估資料來源或閱讀完整文章以獲取背景資訊。過度依賴 AI 的摘要存在風險。教育者可能需要強調,Grokipedia(或任何 AI 摘要)只是起點,而非絕對的真相。我們可以想像一個未來,學生引用 Grokipedia 就像他們現在引用維基百科一樣——如果 Grokipedia 的準確性不夠,這可能會成為問題。這會給使用者帶來更大的責任去重新檢查 AI,具有諷刺意味的是,AI 本應是為了節省檢查時間而存在的。這種在速度和準確性之間的張力是 Grokipedia 影響的核心。馬斯克的願景優先考慮速度和獨立於“主流”審核,而傳統的知識把關者則重視嚴謹和共識。社會將需要在這兩者之間找到平衡,以獲得既快速又可靠的知識。

總之,Grokipedia 是一個大膽的實驗,旨在將先進的 AI 應用於公共知識平台。它利用尖端的 LLM 技術(Grok)使資訊更易於即時獲取,並且更可能根據某種世界觀進行定制。它有潛力改善我們獲取資訊的速度,以及透過大量引用來提高我們看到的證據透明度(詳見 [23]),從而提高生產力和資訊獲取。然而,它也作為一個警示例子,展示了 AI 如何編碼偏見並繞過社群監督。隨著 Grokipedia 的發展,它可能促使 Wikipedia 的改進(例如更多的 AI 協助編輯),並鼓勵競爭者建立自己的 AI 參考工具,從而導致更豐富但也更複雜的知識景觀。無論最終它是否成為馬斯克承諾的「巨大改進」,還是僅僅成為 Wikipedia 的一面偏頗鏡子,Grokipedia 無疑正在推動 AI 輔助研究的界限。現在,社群的用戶、開發者和監督者需要批判性地使用這個平台——在檢索和綜合資訊方面發揮其優勢,同時減少錯誤資訊和單方面敘述的風險。最終,Grokipedia 可能通過證明 AI 和人類共同合作可以創造出比任一單方更好的參考工具來重塑知識獲取,但需要謹慎引導以確保這種重塑服務於所有人的真相和知識利益。

資源

- 美聯社(透過 CTPost)– 「Elon Musk 推出 Grokipedia 與線上百科全書 Wikipedia 競爭」,2025 年 10 月 28 日[5][58][59]。

- 福克斯商業 – 「Musk 的新 Grokipedia 在發布當天崩潰,擁有近 90 萬篇文章」,2025 年 10 月 27 日[6][3][2]。

- Business Insider – 「Grokipedia 對 Wikipedia:Elon Musk 的百科全書描述 5 個熱門話題」,2025 年 10 月 29 日[9]。

- Grok (xAI) – 「Grok-1 的開放發布」,x.ai(xAI 官方網站),2024 年 3 月 17 日[15][16]。

- CodeGPT 博客 – 「xAI Grok 模型:實時智能與最快的編碼速度相遇」,2025 年 10 月 25 日[18][17]。

- Apidog 博客 – 「Grokipedia:Elon Musk 的 Wikipedia 替代品?」,2025 年 10 月 28 日[12][49][50]。

- 衛報 – 「Elon Musk 推出由 AI 審核並符合右翼觀點的百科全書」,2025 年 10 月 28 日[39][41][54]。

- Wired – 「Elon Musk 的 Grokipedia 推動極右翼觀點」,2025 年 10 月 27 日[60][42][23]。

- Gizmodo – 「Elon Musk 的 Wikipedia 版本上線。這是如何不同的」,2025 年 10 月 27 日[61][62][63]。

- Wikipedia – 「Grok(聊天機器人)」 – Grokipedia 部分,更新於 2025 年 10 月 28 日[4]。(背景和發布細節)。

[1] [2] [3] [6] [57] 伊隆·馬斯克推出 Grokipedia,AI 對手 Wikipedia,擁有 88.5 萬篇文章 | Fox Business

https://en.wikipedia.org/wiki/Grok_(chatbot)

[5] [58] [59] 馬斯克推出Grokipedia,以競爭在線百科全書維基百科

https://www.ctpost.com/living/article/elon-musk-launches-grokipedia-to-compete-with-21124301.php

[7] [12] [13] [19] [20] [21] [22] [24] [25] [35] [36] [37] [40] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [55] [56] Grokipedia:Elon Musk 的維基百科替代品?

https://apidog.com/blog/grokipedia/

[8] [39] [41] [54] Elon Musk 推出由 AI 事實查核且符合右翼觀點的百科全書 | Elon Musk | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2025/oct/28/elon-musk-grokipedia

[9] Elon Musk 的 Grokipedia 與 Wikipedia 的 5 個主題比較 - Business Insider

https://www.businessinsider.com/grokipedia-vs-wikipedia-differences-compared-elon-musk-2025-10

[10] [11] [28] Grokipedia來了 — 終結維基百科爭議的AI百科全書 | 作者:Atul Programmer | 2025年10月 | Medium

[15] [16] [38] Grok-1的開放發布 | xAI

[17] [18] [29] [30] [31] [32] [33] xAI Grok 4 和 Grok code fast 1:即時 AI 和最快速編碼模型 | CodeGPT

https://www.codegpt.co/blog/xai-grok-models-comparison

[23] [26] [27] [42] [43] [44] [45] [53] [60] 埃隆·馬斯克的 Grokipedia 推廣極右翼論點 | WIRED

https://www.wired.com/story/elon-musk-launches-grokipedia-wikipedia-competitor/

[34] 簡介 | xAI 文檔

https://docs.x.ai/docs/introduction

[61] [62] [63] Elon Musk 的維基百科版本已上線。它有什麼不同

https://gizmodo.com/elon-musks-version-of-wikipedia-is-live-heres-what-the-difference-is-2000677654